Appunti per un bilancio ed una prospettiva di un progetto comunista rivoluzionario.

Agosto – Novembre 2018

INDICE

Conti: la lunga transizione italiana e il PCL

La lunga transizione

La costruzione del PCL

Scorci: le dinamiche ineguali e combinate della crisi; Angolazioni, le linee di frattura e possibili sviluppi

Le dinamiche ineguali e combinate della crisi

Angolazioni, linee di frattura e possibili sviluppi.

TRACCE: per un cammino comunista e rivoluzionario

CONTI: la lunga transizione italiana e il PCL.

La lunga transizione

- Il 4 marzo si è chiuso un ciclo. In Italia si era infatti aperta nei primi anni novanta una lunga transizione, sospinta dalla fine della guerra fredda e dalla contrastata costruzione della UE, dell’euro, di un mercato e un capitale continentale. Una lunga transizione, perché questi processi sono stati caratterizzati da incompiutezze e contraddizioni. L’integrazione è stata infatti segnata da politiche di austerità, allargamenti successivi (1995: Scandinavia e Austria; 2004, 2007 e 2013: Europa centrale e orientale) e un sistema istituzionale incompleto (bilancio, fisco, regolamentazione delle società di capitale, difesa). Da una parte è stato radicalmente ridotto il salario diretto, indiretto e sociale delle classi subordinate di tutto il continente, dall’altra si è progressivamente ridefinita la sua struttura produttiva intorno ad un nucleo mitteleuropeo, favorendo divergenze e disequilibri tra i diversi paesi.

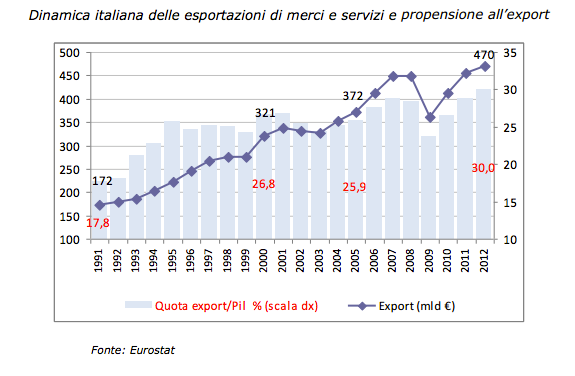

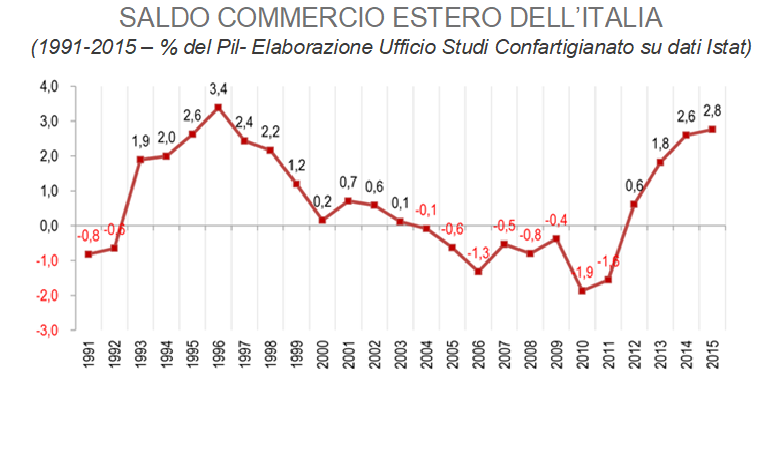

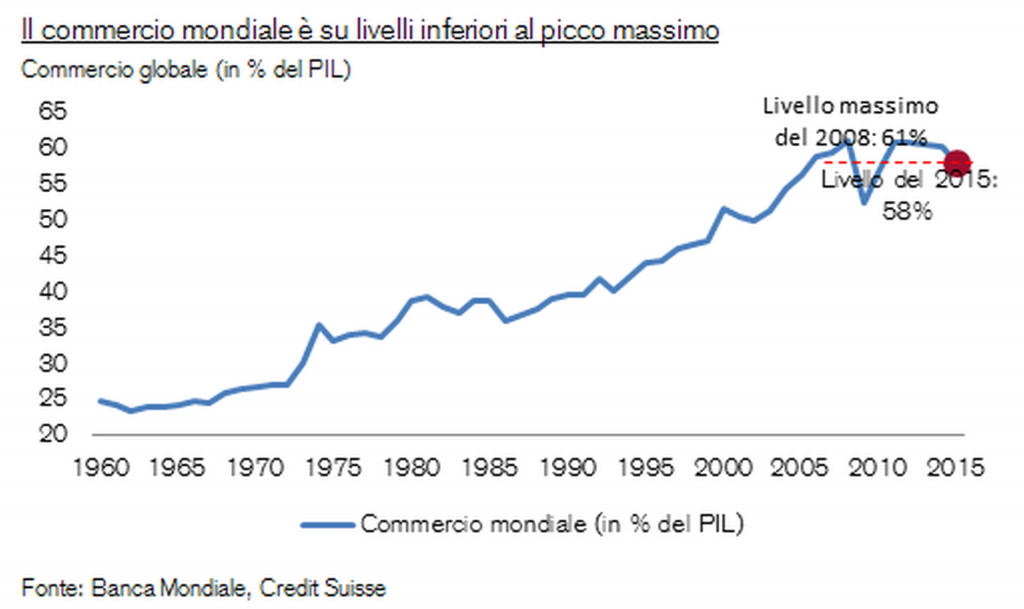

- Con la crisi del 1992/93, in particolare, l’Italia ha avviato pesanti politiche d’austerità (Amato-Ciampi-Dini, seguiti poi dagli esecutivi Prodi e Berlusconi) e progressivamente smantellato il suo imponente apparato pubblico (privatizzazioni di banche di interesse nazionale, infrastrutture e società di servizi, oltre che dei 3 colossi ENI, ENEL e TELECOM). Si sono quindi allargate alcune sue storiche fratture, produttive e anche territoriali. In particolare, quelle tra un grande capitale che ha provato a giocare la partita continentale, un grande capitale che si è focalizzato sui mercati nazionali (anche sfruttando concessioni e posizioni monopolistiche), una piccola e media impresa che ha sfruttato le dimensioni globali dei mercati ed una più ripiegata su realtà locali (compresa un’industrializzazione meridionale sostenuta da patti territoriali, bassi salari, scarsi diritti, interessi clientelari e mafiosi). Una scomposizione che ha determinato divisioni e conflitti nel padronato italiano, fronti compositi e alleanze variabili che hanno sostenuto ora la grande svalutazione (92/94) e ora l’entrata nell’euro (96/2001), ora strategie concertative e ora offensive frontali contro il lavoro. Una scomposizione che ha avuto, ovviamente, anche conseguenze sul lavoro: nelle diverse strategie di accumulazione, non solo si è diversificata la composizione di classe, ma si sono differenziati anche tempi e temi del conflitto di classe. In ogni caso, si è registrato un rapido spostamento del baricentro produttivo verso le esportazioni (dal 17,8% del PIL nel 1991 a circa il 25% nei primi anni duemila, per poi superare il 30%), con due fasi espansive: una nei primi anni novanta (svalutazione lira) e una anche più significativa dopo il 2004 (con l’euro, quindi sospinta soprattutto dalla ristrutturazione industriale, che è stata interrotta ma non fermata dalla recessione del 2009). Esportazioni che si sono prima focalizzate sui mercati europei e poi su quelli mondiali (in scia alla strategia di accumulazione tedesca), rendendo quindi il sistema produttivo del paese particolarmente sensibile al quadro internazionale.

- Il 4 marzo si è chiuso un ciclo. In Italia si era infatti aperta nei primi anni novanta una lunga transizione, sospinta dalla fine della guerra fredda e dalla contrastata costruzione della UE, dell’euro, di un mercato e un capitale continentale. Una lunga transizione, perché questi processi sono stati caratterizzati da incompiutezze e contraddizioni. L’integrazione è stata infatti segnata da politiche di austerità, allargamenti successivi (1995: Scandinavia e Austria; 2004, 2007 e 2013: Europa centrale e orientale) e un sistema istituzionale incompleto (bilancio, fisco, regolamentazione delle società di capitale, difesa). Da una parte è stato radicalmente ridotto il salario diretto, indiretto e sociale delle classi subordinate di tutto il continente, dall’altra si è progressivamente ridefinita la sua struttura produttiva intorno ad un nucleo mitteleuropeo, favorendo divergenze e disequilibri tra i diversi paesi.

- Con la crisi del 1992/93, in particolare, l’Italia ha avviato pesanti politiche d’austerità (Amato-Ciampi-Dini, seguiti poi dagli esecutivi Prodi e Berlusconi) e progressivamente smantellato il suo imponente apparato pubblico (privatizzazioni di banche di interesse nazionale, infrastrutture e società di servizi, oltre che dei 3 colossi ENI, ENEL e TELECOM). Si sono quindi allargate alcune sue storiche fratture, produttive e anche territoriali. In particolare, quelle tra un grande capitale che ha provato a giocare la partita continentale, un grande capitale che si è focalizzato sui mercati nazionali (anche sfruttando concessioni e posizioni monopolistiche), una piccola e media impresa che ha sfruttato le dimensioni globali dei mercati ed una più ripiegata su realtà locali (compresa un’industrializzazione meridionale sostenuta da patti territoriali, bassi salari, scarsi diritti, interessi clientelari e mafiosi). Una scomposizione che ha determinato divisioni e conflitti nel padronato italiano, fronti compositi e alleanze variabili che hanno sostenuto ora la grande svalutazione (92/94) e ora l’entrata nell’euro (96/2001), ora strategie concertative e ora offensive frontali contro il lavoro. Una scomposizione che ha avuto, ovviamente, anche conseguenze sul lavoro: nelle diverse strategie di accumulazione, non solo si è diversificata la composizione di classe, ma si sono differenziati anche tempi e temi del conflitto di classe. In ogni caso, si è registrato un rapido spostamento del baricentro produttivo verso le esportazioni (dal 17,8% del PIL nel 1991 a circa il 25% nei primi anni duemila, per poi superare il 30%), con due fasi espansive: una nei primi anni novanta (svalutazione lira) e una anche più significativa dopo il 2004 (con l’euro, quindi sospinta soprattutto dalla ristrutturazione industriale, che è stata interrotta ma non fermata dalla recessione del 2009). Esportazioni che si sono prima focalizzate sui mercati europei e poi su quelli mondiali (in scia alla strategia di accumulazione tedesca), rendendo quindi il sistema produttivo del paese particolarmente sensibile al quadro internazionale.

- Con la crisi del 1992/93, il sistema politico ha conosciuto un drammatico superamento del cosiddetto bipolarismo imperfetto, congelato negli anni ottanta per la sopravvivenza del PCI (bloccato tra spinte modernizzatrici e le sue radici nel movimento operaio) e le incertezze dei governi pentapartito (divisi tra forze clientelar-popolari e spinte liberiste). La trasformazione del PCI in forza social-liberale e poi Tangentopoli hanno aperto un nuovo assetto. La legge elettorale maggioritaria e la discesa in campo di Berlusconi hanno quindi riorganizzato un nuovo bipolarismo, con una matrice liberale trasversale. Però l’ampio dissenso del lavoro e delle classi popolari (attivato dall’esondare delle politiche neoliberiste), come le divisioni sociali e territoriali delle classi dominanti, hanno compromesso la forza e la stabilità di questo assetto. Da una parte, i due blocchi sono stati costretti a cooptare forze della destra o della sinistra sociale (dal PRC a MSI-AN), dall’altra si è reso comunque difficile costruire stabili maggioranze. Per vent’anni abbiamo quindi conosciuto vittorie alternate, determinate dalla mobilità del voto nelle classi subalterne (contro la maggioranza del momento e le sue politiche economico-sociali), seguite da governi spesso bloccati da conflitti interni.

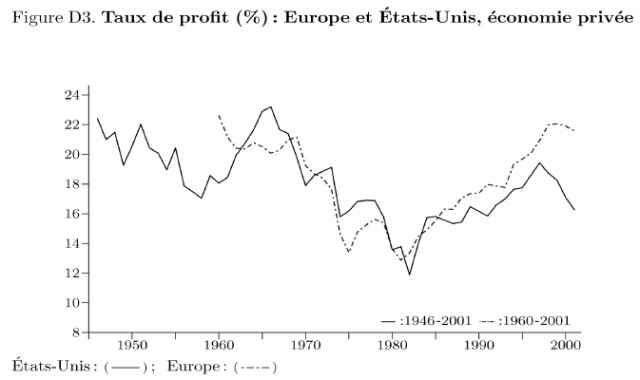

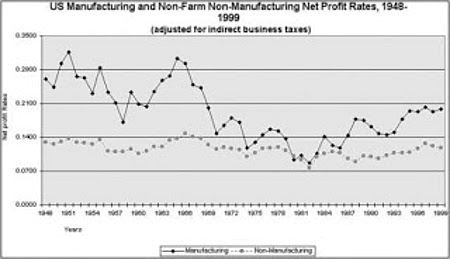

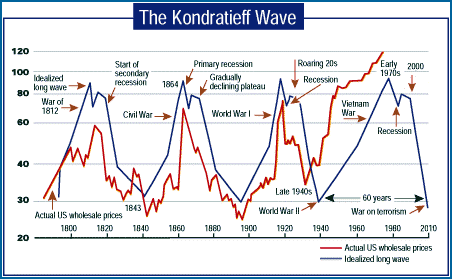

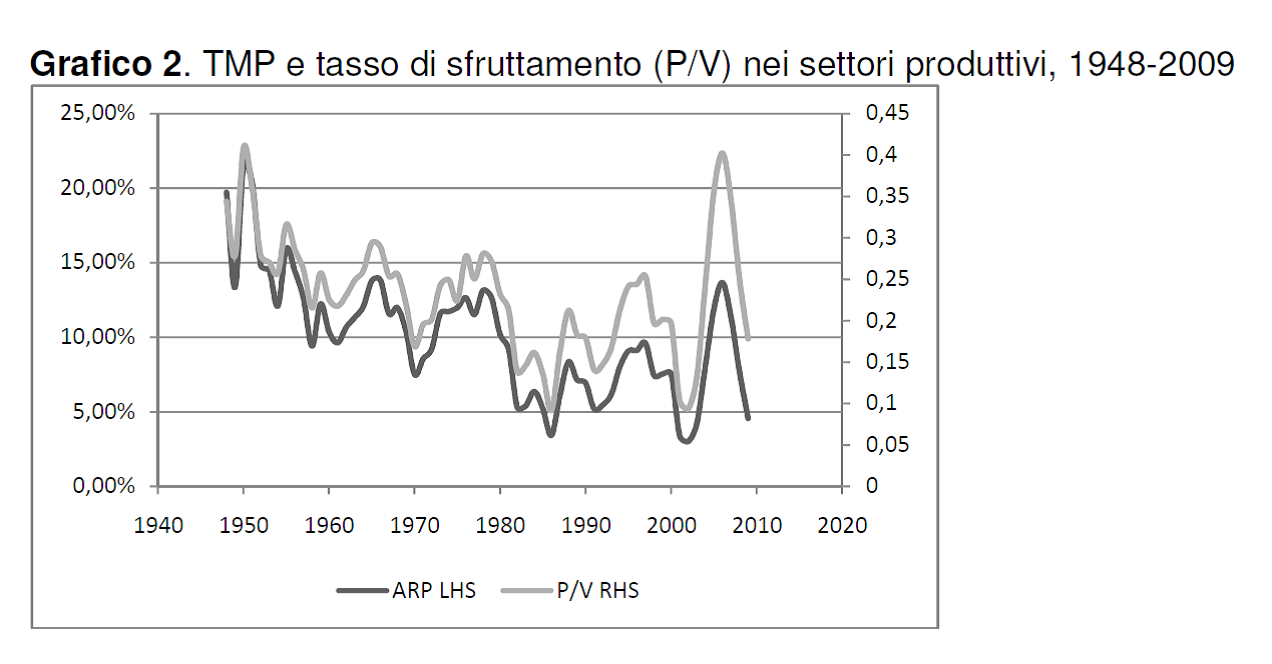

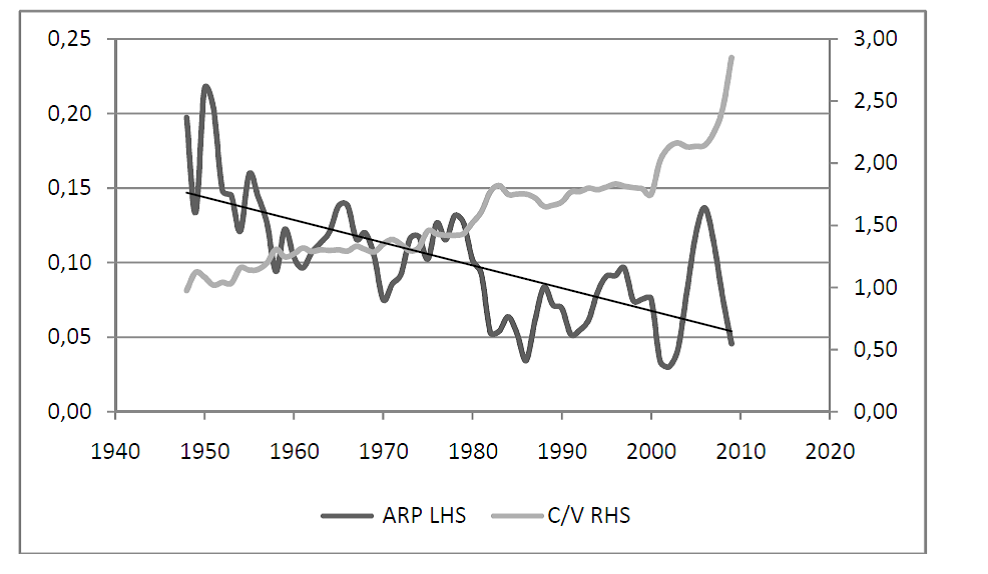

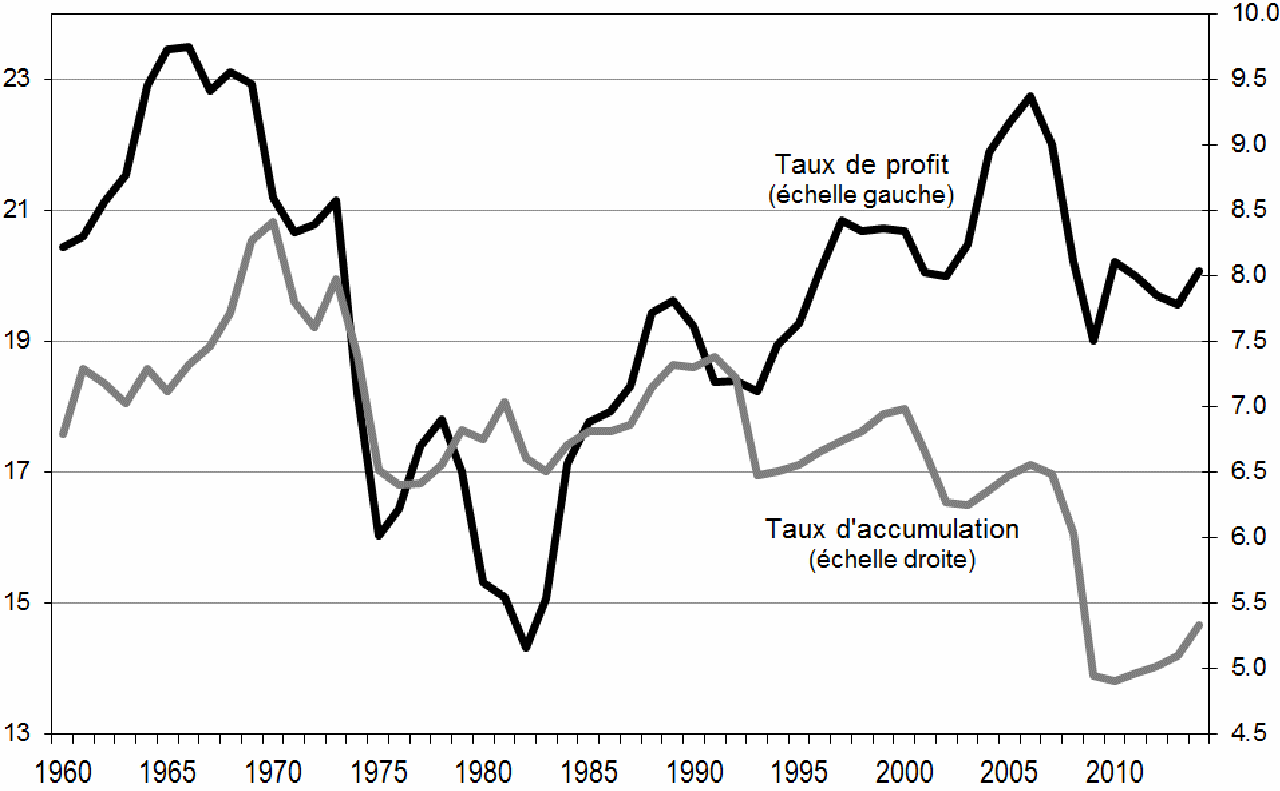

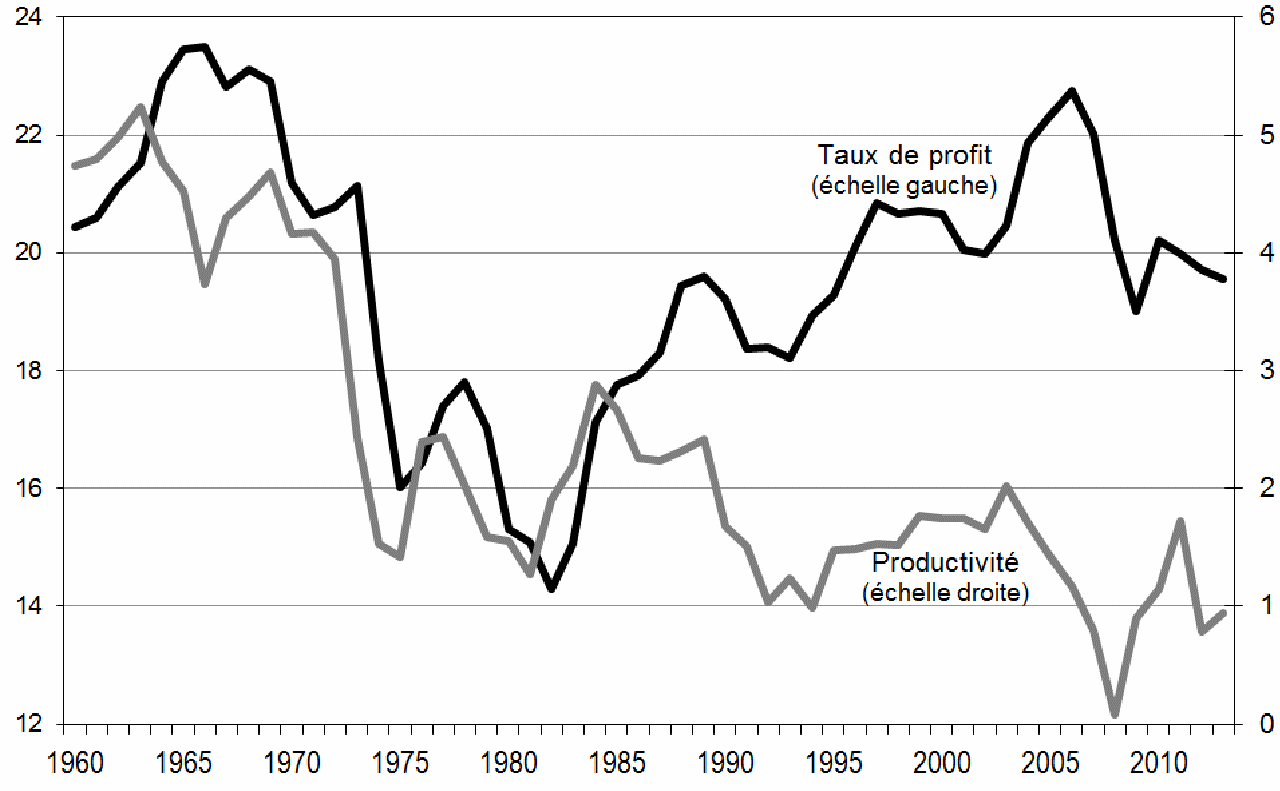

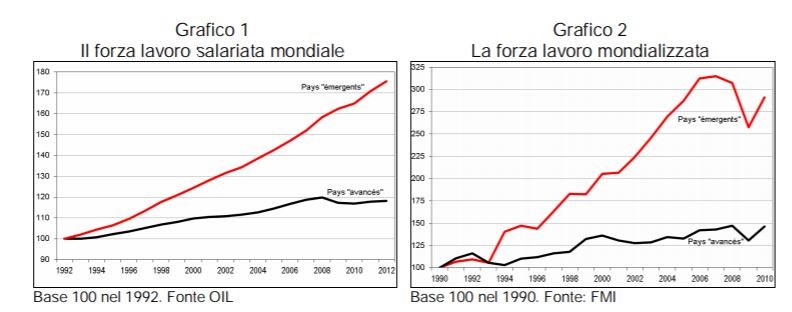

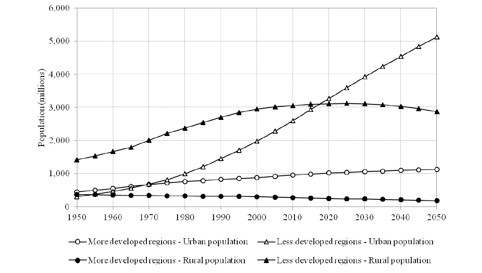

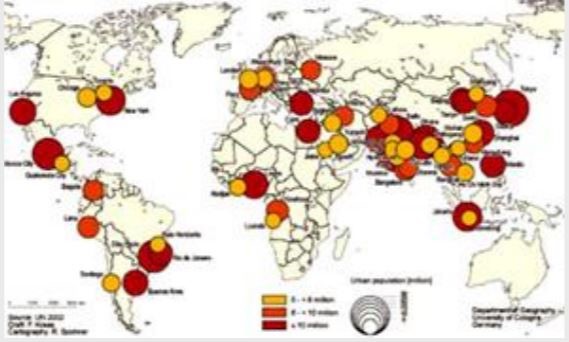

- Questa transizione si è dispiegata durante un ciclo mondiale di recupero e rilancio dello sviluppo capitalistico. Il triennio 1979/81 (elezione di Thatcher e Reagan, governo Mitterrand e sua svolta neoliberista, vittoria di Deng e inizio dello sviluppo capitalistico nella Cina, invasione dell’Afghanistan e crisi polacca, rivoluzione iraniana) ha infatti segnato la chiusura del “lungo sessantotto” operaio, studentesco, femminista e dei movimenti di liberazione nazionale, sbocciato con l’esaurimento del ciclo espansivo postbellico. I primi anni ottanta hanno quindi visto l’avvio di una globalizzazione finanziaria e commerciale sotto l’egida di politiche neoliberiste (una globalizzazione costruita anche con le flessibilità monetarie successive alla svalutazione del dollaro ed il nuovo protagonismo delle istituzioni internazionali, impostato dalla lunga presidenza McNamara della Banca Mondiale); l’abbandono di politiche di compromesso sociale (welfare e redistribuzione dei redditi); l’estensione della valorizzazione capitalistica oltrecortina (rivoluzione passiva in Cina, stagnazione e crisi sovietica); l’esaurimento della decolonizzazione nei paesi periferici, il loro inserimento nei mercati mondiali e le conseguenti nuove dinamiche di subordinazione o resistenza nazionale. Non a caso dalla seconda metà degli anni ottanta la caduta tendenziale del saggio di profitto registra un arresto, ed anzi segna una piccola inversione per tutto questo ciclo, sino al 2009. Il crollo dell’URSS e il riassetto capitalistico cinese (giro al sud di Deng e XIV congresso del PCC) hanno quindi stabilizzato nei primi anni novanta questo ciclo espansivo. Un ciclo che è stato comunque segnato da diversi squilibri e contraddizioni: la persistente pressione della tendenza alla riduzione del saggio di profitto, nel quadro di un accresciuta competizione e di una nuova concentrazione del capitale; una crescente divergenza tra i saggi di profitto monopolistici delle multinazionali e quelli delle piccole imprese; una tendenza alla sovrapproduzione di merci e capitali; la crescita delle disuguaglianze sociali e dei disequilibri tra territori, anche per i processi di ristrutturazione e deindustrializzazione nei paesi a capitalismo avanzato; un grave, progressivo e accelerato logoramento dell’ambiente e delle sue risorse.

Per contrastare alcuni di questi limiti sono state dispiegate diverse controtendenze, che talvolta hanno amplificato contraddizioni e squilibri: l’intensificazione dello sfruttamento (riduzione salario diretto, indiretto e sociale; flessibilizzazione degli orari), l’estensione della valorizzazione capitalistica (nei servizi, nelle ICT, nei nuovi mercati), la crescita esplosiva della finanza internazionale con i suoi relativi crolli periodici (1987, 1994, 1997, 2001, ecc); la formazione o il rafforzamento di aree monetarie e commerciali a livello continentale (Nafta, UE, ecc). Un ciclo che è stato contraddistinto da molteplici resistenze: lavoratori e lavoratrici, che hanno subito l’aumento dello sfruttamento; un proletariato migrante coinvolto in un’estesissima ed accelerata urbanizzazione; il mondo contadino e rurale, in particolare nelle periferie, che ha subito il rapido inserimento nei mercati mondiali; molte popolazione locali, compresi settori di piccola e anche media borghesia, colpite dalla globalizzazione e dalle sue nuove gerarchie. L’Italia ha allora rappresentato in questo ciclo una sorta di “anello debole” tra i paesi a capitalismo avanzato (con un’elevata instabilità sociale, politica e istituzionale), conseguente alle diverse contraddizioni nel processo di integrazione europeo, nella struttura produttiva, tra i territori ed i soggetti del paese.

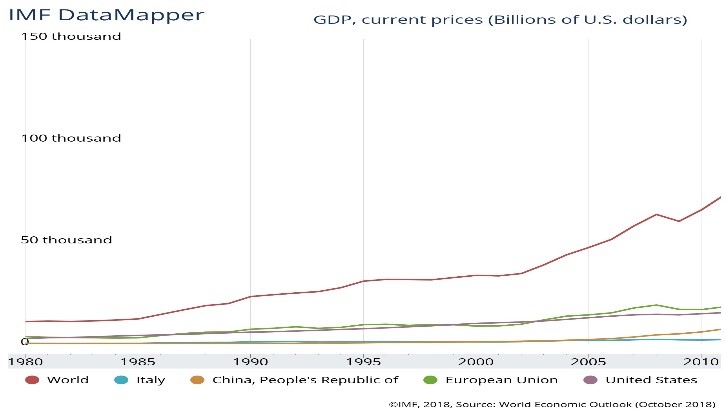

- La Grande Crisi ha interrotto questo ciclo espansivo, ma la sua gestione capitalistica ne ha evitato il crollo. La crisi, partita dalla flessione dei prezzi delle case negli Stati Uniti (2006) e dalla conseguente esplosione della bolla dei subprime (2007), ha infatti colpito il cuore del sistema finanziario internazionale (fallimento di alcune grandi banche d’affari newyorkesi, 2008), quindi i consumi ed i sistemi produttivi dei paesi a capitalismo avanzato (2009), poi le grandi banche europee e conseguentemente i debiti nazionali (2010), infine il commercio mondiale e l’assetto del precedente ciclo espansivo (dal 2010 in poi). La Grande Crisi è quindi arrivata in Italia con due pesanti recessioni (2009 e 2012) ed una lunga depressione, che ha tagliato quasi dieci punti di PIL e ridotto la capacità produttiva di oltre il 20%. La crisi in realtà si è ripercossa con forza in tutta la periferia europea: prima i crolli finanziari nei baltici, Irlanda e Islanda (2008-2009), poi l’annuncio di default in Grecia (2010, Papandreu scelse per l’occasione la magnifica Kastellorizo, l’isola in cui Salvatores ha girato Mediterraneo), infine le recessioni e le conseguenti speculazioni sui debiti pubblici di Portogallo, Spagna e soprattutto Italia (2010-2012).

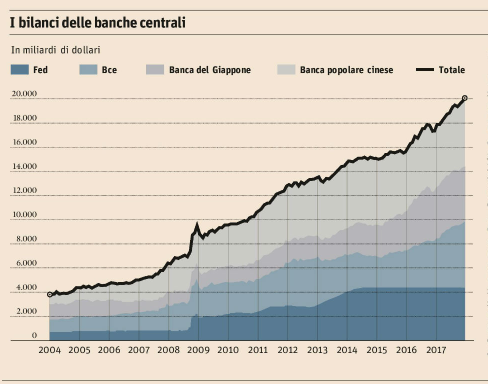

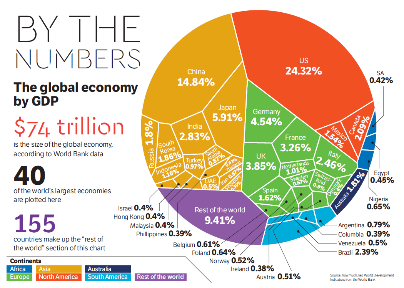

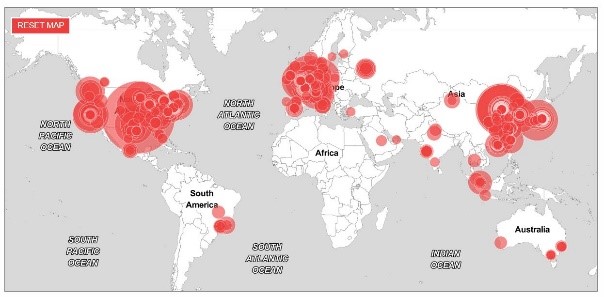

La crisi però ha trovato anche una sua gestione capitalista. La nuova presidenza Obama, la dirigenza cinese intorno a Hu Jintao e poi Xi Jinping, la BCE di Draghi (unica reale direzione dell’Unione Europea) ed il nuovo governo Abe in Giappone hanno agito con determinazione per contenere il crollo dei mercati finanziari e garantire la riproduzione del circuito di accumulazione capitalistica. A questo scopo, sono stati abbassati quasi a zero i tassi di interesse (ed in alcuni casi si sono applicati persino tassi negativi, come in Giappone, Svezia, Danimarca, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Malta e Olanda). Soprattutto, tutte le principali banche centrali (FED, BCE, PBOC e BOJ) hanno inondato di soldi l’economia, con un mastodontico intervento volto ad affogare la crisi nella liquidità, per contenerne gli effetti (memori degli anni trenta, una grande depressione esacerbata da politiche monetarie restrittive). I bilanci delle banche centrali, tra stampa diretta di moneta e acquisto di titoli (il cosiddetto quantitative easing), sono passati da 4mila miliardi di dollari nel 2007 a più di 20mila nel 2017: è quasi il 30% del PIL mondiale (circa 72mila mld di dollari nel 2017), contro solo il 6% della fine degli anni Novanta.

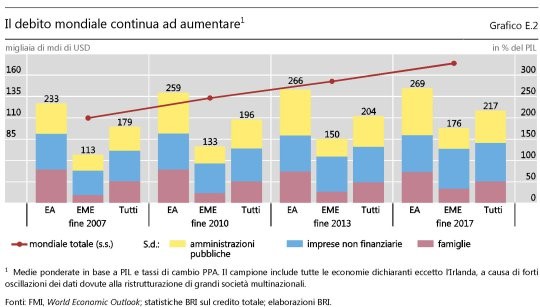

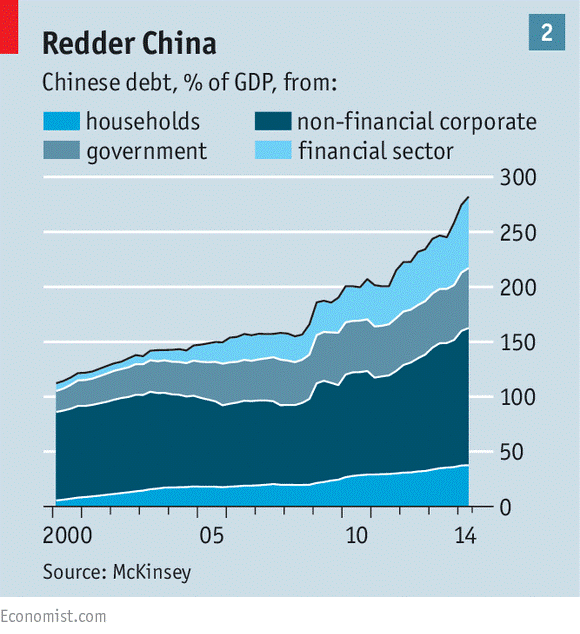

Un’inondazione che ha permesso di stabilizzare i mercati, anche attraverso una nuova e inusitata espansione del debito (da 162mila mld di dollari nel 2007 a circa 233mila nel 2017, più del triplo del PIL mondiale). Espansione trascinata dai debiti pubblici dei paesi a economia avanzata (EA) e che ha inevitabilmente riavviato la speculazione finanziaria internazionale. Questa gestione ha quindi permesso un fragile e contradditorio riavvio del ciclo.

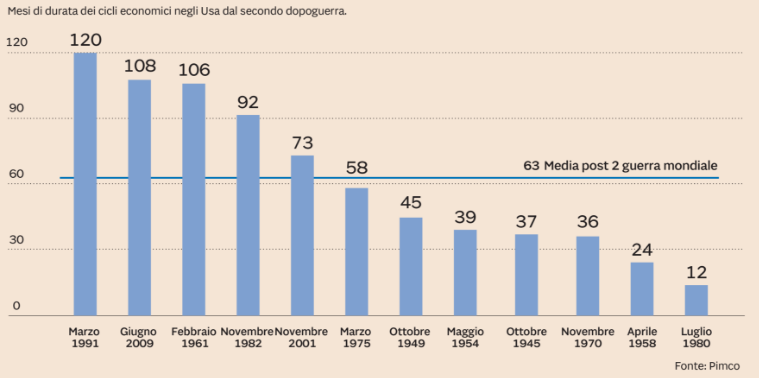

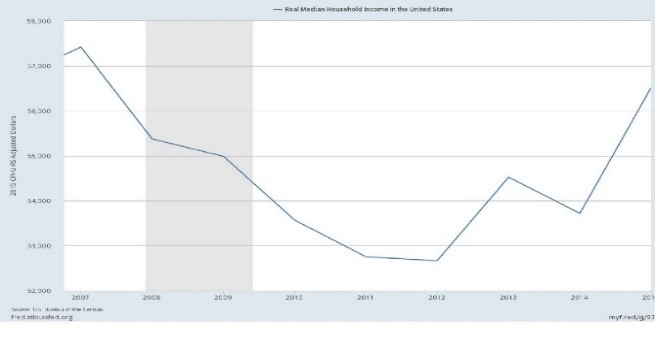

Negli USA ha prodotto più di 110 mesi di crescita del PIL: una delle più lunghe della storia, ancora in corso, passando dai quasi 14mila mld di dollari del 2007 ai quasi 20mila mld del 2017 (il PIL italiano, al confronto, in questi dieci anni è calato da 2,2 a 1,9 mld di dollari). Una crescita che però non si è riflessa nella società ed ha aumentato le disuguaglianze: se la disoccupazione è tornata sotto al 5% (ai livelli pre crisi), la percentuale di adulti che lavorano è scesa stabilmente sotto il 60% (ci sono cioè oltre 15 milioni di americani che nel frattempo hanno smesso di cercar lavoro); lo stipendio settimanale medio è passato da 345 dollari a settimana ai 347 di oggi, dopo una caduta a 330 nel 2014; e l’indice di Gini (un indicatore della disuguaglianza) è nel frattempo salito da 0,466 a 0,479.

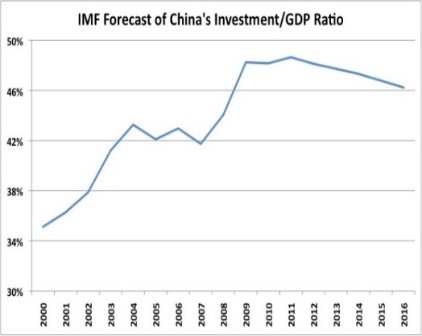

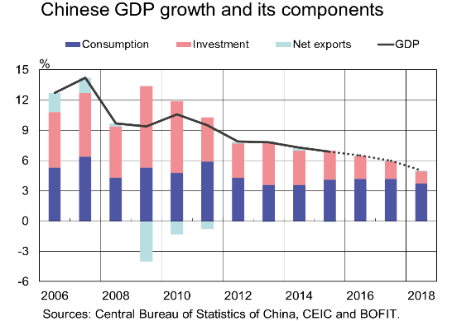

In Cina, il contraccolpo della crisi nel 2008-2009 (con una vistosa contrazione dell’export, il fallimento di 67mila imprese e la perdita di circa 20 milioni di posti di lavoro), è stato contenuto e superato. Non attraverso una ripresa del consumo privato (che ha iniziato a crescere solo dopo il 2012-2013), ma bensì attraverso una nuova sostanziale espansione degli investimenti (in particolare quelli strutturali, dalla tav alle strade), finanziata con centinaia e centinaia di miliardi del bilancio pubblico. Un modello di crescita che ha rilanciato gli squilibri e le contraddizioni dell’iper-espansione cinese di questi decenni, riducendo progressivamente la crescita del PIL (intorno al 6% annuo dal 12-14% prima della crisi) e facendo esplodere il debito complessivo (da circa il 140% del Pil nel 2009 a oltre il 260% di oggi).

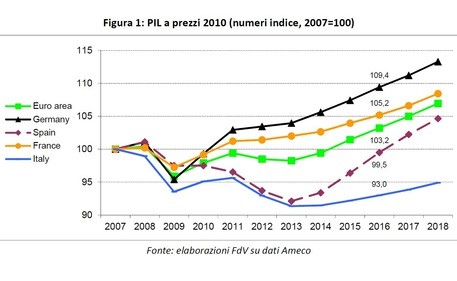

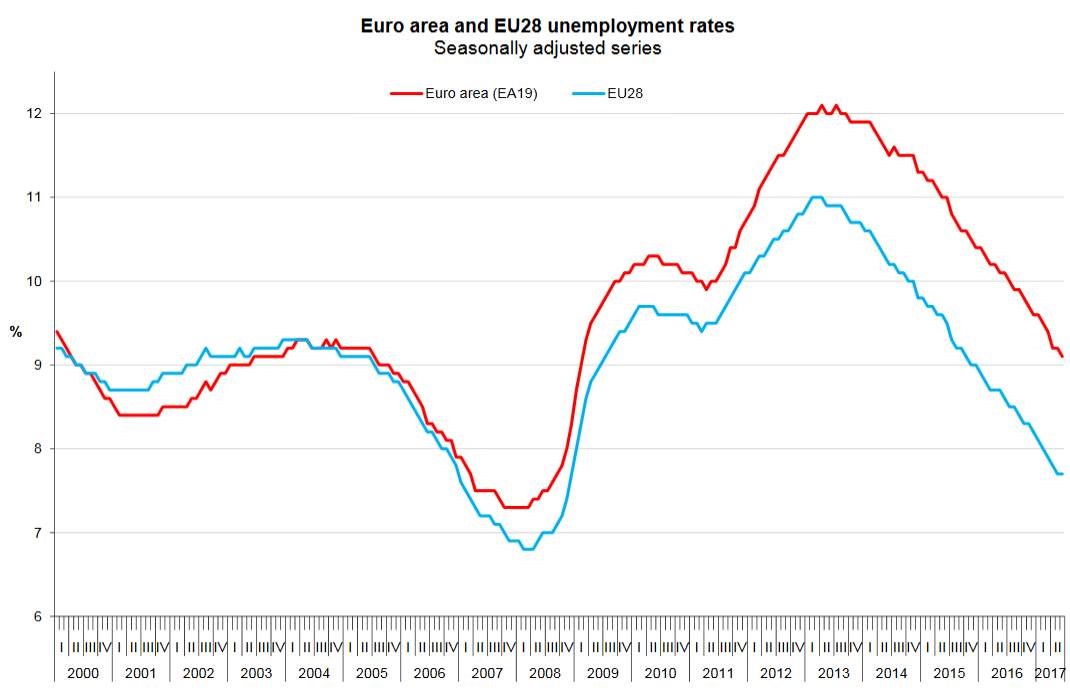

In Europa, la BCE ha garantito il contenimento della crisi dei debiti pubblici (il famoso “whatever It takes” del 2012) e quindi una stabilità del continente, pur con una crescita limitata e disomogenea. Si è registrata infatti una grave recessione nel 2009 (-4,4%) ed una più contenuta nel 2012 (-0,5%), con aumenti moderati del PIL negli altri anni (tra 1,5 e 2%). Quest’andamento è il risultato di dinamiche diverse. Ad esempio, la Polonia ha registrato una crescita costante; Germania, Francia e Regno Unito hanno conosciuto una stabile ripresa dopo il 2009; Grecia, Italia, Croazia e Portogallo non hanno invece ancora recuperato il Pil del 2007. Gli investimenti sono stati volatili (aumento nel 2007, crollo nel 2009, fluttuanti dopo il 2010): in Germania e Polonia in lenta crescita (dal 19 al 20% dei PIL), in Italia in calo (dal 21 al 17%), in Grecia e Portogallo un crollo (dal 21 all’11% e dal 23 al 15% dei PIL).

- La gestione della crisi non si è sostanziata solo in questa ondata di stimoli, ma ha condotto anche processi di ristrutturazione produttiva e sociale. Lo sforzo per garantire il riavvio di un’accumulazione ha comportato nei paesi a capitalismo avanzato una politica economica e sociale regressiva, finalizzata a garantire la ripresa dei tassi di profitto. In Europa Draghi, proprio mentre garantiva i debiti pubblici, ha non casualmente sottolineato anche il “superamento del modello sociale europeo”: BCE, Ue e diversi governi europei si sono infatti impegnati per smantellare le garanzie costituzionali dei diritti sociali ed i sistemi universali di welfare. Inoltre, come in ogni fase di crisi, si è colpito il lavoro su salario e orario. In una stagione di bassa inflazione, la politica di contenimento dei salari si è trasferita sulla loro stessa struttura, cercando di comprimere il più possibile la parte fissa (stabile e uniforme per tutti i lavoratori e lavoratrici di un livello), a favore delle componenti variabili (non solo instabili nel tempo, sulla base delle condizioni di mercato, ma anche diversificate tra i lavoratori, spesso legate a indici prestazionali individuali, di squadra o di stabilimento). L’orario, oltre che una pressione per un suo aumento assoluto (riduzione pause, ferie e festività; aumento orario settimanale tout court), lo si è reso più flessibile: da una parte introducendo turni (in modo di saturare i tempi di produzione), dall’altra allargando la multiperiodalità (per concentrarlo o ridurlo a seconda delle esigenze produttive, riducendo i costi), ed infine omogeneizzandolo (straordinari obbligatori e festivi lavorativi).

Parzialmente diverso è stato il discorso in Cina e in altri paesi asiatici, nel quadro di uno sviluppo ineguale e combinato. Le lotte di una nuova, estesa e concentrata classe operaia (pensiamo alle aree costiere cinesi, con i grandi stabilimenti Foxconn che raggiungono anche i 200mila dipendenti), oltre che la spinta determinata dalla stessa crisi a spostare le strategie di accumulazione da export e investimenti al consumo interno, hanno permesso negli ultimi dieci anni non solo il miglioramento di salari diretti e condizioni di lavoro, ma anche la riconquista di un salario sociale (in particolare pensioni e sanità).

Infine, nei paesi a capitalismo avanzato come in quelli emersi ed emergenti, la gestione capitalistica della crisi ha comportato ampie ristrutturazioni produttive (tentativo di conquistare posizioni mono od oligopolistiche sui mercati di riferimento, per poter inseguire tassi di iper-profitto attraverso acquisizioni o focalizzazioni della produzione; concentrazione con aumento del valore aggiunto sui singoli prodotti; digitalizzazione della produzione e sua automazione, per poter integrare organicamente progettazione, produzione e commercializzazione e ridurre drasticamente i costi). In un periodo di crisi, tali ristrutturazioni (che spesso comportano investimenti significativi) si sono concentrate in settori e imprese ad alta remunerazione. Anche se poi il sostegno pubblico, fiscale e infrastrutturale, le ha estese (Industria 4.0, Industrial Internet, Industrie du Futur, High Value Manufacturing, Made in China 2025)

- La Grande Crisi e le sue politiche di gestione hanno quindi radicalizzato i disequilibri italiani. Come evidenziato nei grafici precedenti, infatti, l’Italia ha aumentato la distanza dalle altre potenze europee. La crisi ha ulteriormente frammentato il suo sistema produttivo. Non lo ha fatto scomparire, come molti hanno supposto: l’Italia rimane la seconda potenza manifatturiera del continente. Si è però scomposto in diverse direttrici. Molte grandi imprese hanno ridotto fatturato e manodopera: da Eni (che passa da quasi 90 mld di fatturato nel 2007 a circa 55 nel 2017, da quasi 80mila a 33mila dipendenti) a Telecom (da 31 a 19 mld, da 76 a 66mila), da Techint (da 25 a 18 mld, da 59 a 50mila) a Unicredit (da 27 a quasi 19 mld, da 175 a 150mila), da Leonardo (Finmeccanica, da 15 a 12 mld, da 60 a 45mila), da Intesa (da quasi 18 a 16,9 md, da 107 a 90mila) a Finivest (da oltre 6 a 4,7 mld). Alcune sono cresciute, anche sensibilmente, per acquisizioni o espansioni di mercato (Poste, da 20 a 33 mld di fatturato; Enel, da 60 a 70 mld; Ferrero, da 6 a 10 mld; Fincantieri, da 2,9 a 4,2 mld). Altre sono diventate perno di multinazionali (FCA, Luxottica, Atlantia) o ne sono state acquisite (Pirelli in Chemchina, Ansaldo STS in Hitachi, Ducati in VW, Eridania in Cristalalco, Italcementi in HeidelbergCement, Prada in LVMH, ecc). Altre ancora sono scomparse, si sono ridotte di scala o si sono dovute subordinare ai propri acquirenti (da Alitalia a Parmalat, da Perugina alle principali acciaierie italiane come Ilva, Terni e Piombino). La piccola impresa si è sostanzialmente ridimensionata (con migliaia di fallimenti e chiusure). Nei distretti e nei territori, però, proprio in questi anni si sono sviluppate o agglomerate alcune “piccole” multinazionali, centrate sulle esportazioni: è il cosiddetto quarto capitalismo, composto da medie imprese all’inizio spesso con poche centinaia di dipendenti, che sono cresciute sino ad arrivare tra gli uno e i tre miliardi di fatturato (da Indesit a Mapei, da Brembo a Calzedonia, da Lavazza a De’Longhi, da Geox a Tod’s). È questo settore che consente alle PMI italiane di recuperare e persino ampliare il fatturato complessivo rispetto al 2007. Si sono quindi divaricate le strategie di accumulazione: alcuni rilanciano automazione e investimenti (gruppi maggiori e il quarto capitalismo +4,9% rispetto al 2007); altri, in settori affamati di capitali o concentrati sui mercati locali, intensificano al massimo lo sfruttamento. È cresciuta quindi la disoccupazione, con una caduta soprattutto degli operai (-8%), mentre aumentano gli impiegati (+1,5%): infatti anche se nelle PMI rimane stabile la quota operaia, nei gruppi maggiori che hanno esternalizzato o ridotto la produzione cala la sua incidenza. Si sono divaricate soprattutto le differenze tra territori e aree del paese, in particolare nel meridione che ha conosciuto una nuova desertificazione industriale, l’esplosione della disoccupazione ed il ritorno ad una migrazione di massa (non solo giovane ed intellettuale).

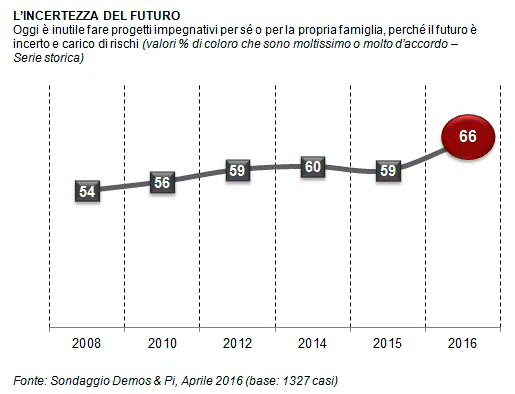

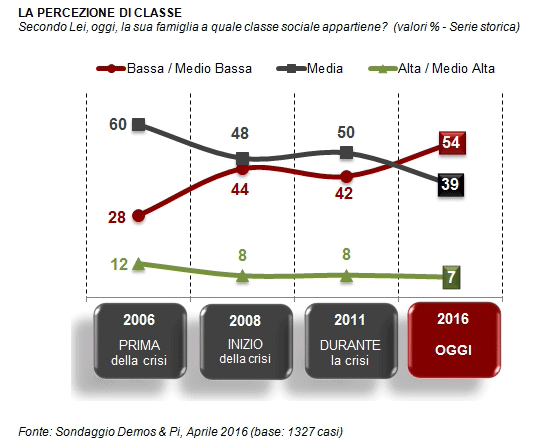

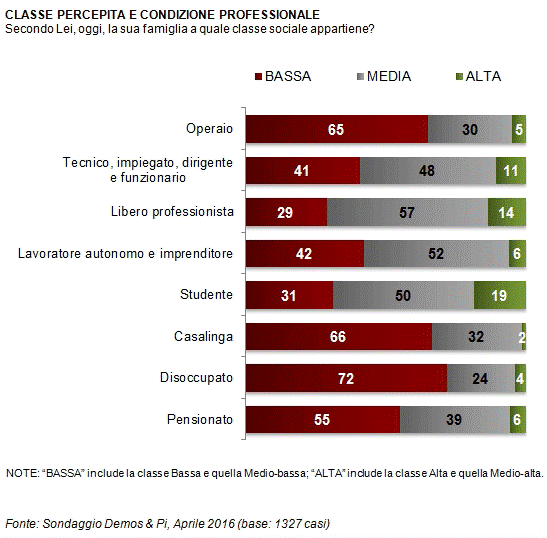

- È cambiata la struttura del paese: è venuto meno il baricentro del grande capitale, è collassato il blocco dei ceti medi, si è sfaldata l’identità della classe lavoratrice. In primo luogo, si è frantumata l’egemonia sociale e politica del grande capitale italiano. Il “salotto buono” delle grandi famiglie e dei suoi funzionari (Agnelli, Pirelli, Pesenti, Ligresti, Tronchetti Provera, Caltagirone, Benetton, Cuccia, Geronzi, Palenzona, ecc), in grado di dare e nel caso imporre un asse di regolazione al sistema produttivo, si è disarticolato. La frammentazione produttiva, radicalizzata dalla crisi, ha quindi frastagliato le politiche padronali: dal modello Marchionne a quello Luxottica, dalle fuoriuscite dalle associazioni datoriali all’incremento esponenziale dei contratti nazionali. Si sono quindi moltiplicate le linee di frattura all’interno del blocco borghese, tra le sue frazioni ed i suoi principali esponenti. Di conseguenza, si è indebolita la capacità del grande capitale di influire sulle politiche del paese, di controllare e guidare il sistema politico e sociale. In questo quadro, rientra anche l’indebolimento e la delegittimazione del sistema bancario. Da una parte si è ridotto il volume dei grandi istituti (da quelli più continentali, come Unicredit, a quelle più legati agli equilibri nazionali, come Intesa o MPS) e si sono terremotati molti dei piccoli e medi, che spesso avevano puntato sulle speculazioni per sorreggere la propria espansione (in particolare in Veneto, Toscana e Lombardia). Dall’altro, i tracolli che si sono riversati su risparmi e risparmiatori hanno prodotto un cambio di percezione sociale sia per i grandi istituti (non più campioni che difendono gli equilibri nazionali o conquistano mercati, ma semplici “prenditori”), sia della rete del credito (vista la diffusa emersione di trame e raggiri, su cui si reggevano equilibri e circuiti affaristici territoriali). Nel contempo, è cambiata la struttura sociale, modificando rappresentazioni collettive e appartenenze di classe. Come riportano diversi studi (Istat, Datamedia, Barbagli), questo è vero soprattutto per la classe media e quella lavoratrice.

- In secondo luogo, infatti, è collassato il blocco della piccola impresa e della media borghesia. La “terza Italia” dei distretti e delle piccole imprese, che era prepotentemente emersa negli anni ottanta, è colpita al cuore dalla crisi (crollo dei consumi e restrizione del credito) e dall’euro (impossibilità di svalutare). Non è l’unico settore della piccola borghesia che è colpito. I piccoli commercianti sono stretti anche dall’incudine della liberalizzazione e della crescita impetuosa dell’e-commerce: in dieci anni, si riducono di 63mila unità (-10,9%: soprattutto edicole, librerie, alimentari, calzolai, erboristerie, ecc); un calo concentrato nelle grandi città e non compensato dall’aumento di altre attività, spesso incastrate in catene nazionali e internazionali (alberghi, bar e ristoranti, meno di 40mila nel decennio). Dinamiche anche più radicali di impoverimento, se non di proletarizzazione, hanno coinvolto alcuni professionisti, improvvisamente inseriti nei circuiti di valorizzazione del capitale in processi di sussunzione formale (false e vere partite IVA, freelance, ecc) e persino reale (nuove associazioni e società di servizi, come Caredent o Medical Line Consulting). Non è solo un dato produttivo. Questi settori, soprattutto nell’ampia provincia italiana, nella fase precedente si erano culturalmente e politicamente saldati tra di loro e con altri di matrice tecnico-impiegatizia (quadri e dirigenti, pubblici e privati). Questo blocco ha rappresentato nel corso della lunga transizione italiana l’asse portante delle cosiddette classi medie: un “blocco d’ordine” che ha sostenuto politiche anti-salariali, defiscalizzazioni e federalismo (il cuore del centrodestra). La crisi del piccolo capitale, del piccolo commercio e dei piccoli professionisti segna allora una divaricazione fra diverse frazioni della piccola borghesia, lo sfaldamento di questo “blocco d’ordine” che viene quindi interessato da processi di polarizzazione sociale e politica. Non sono solo gli interessi contingenti che si divaricano, ma anche e forse soprattutto le percezioni e le emozioni collettive (aspettative, frustrazioni, speranze, paure e rabbie). Se guardiamo i dati della tabella sopra riportata, vediamo un calo drastico (oltre il 20%) della soddisfazione in imprenditori, professionisti e piccola borghesia, mentre dirigenti e impiegati la mantengono o la riducono molto di meno (secondo l’ISTAT, più di dieci milioni di persone, con un buon tenore di vita, un diploma di scuola superiore e spesso laureati, a cui potremmo forse aggiungere la categoria dei “pensionati d’argento”, oltre 5 milioni, con livello di istruzione alto, reddito elevato, alto livello di spesa). Altri dati della stessa ricerca segnalano un sorpasso un tempo impensabile: persino gli operai sono più soddisfatti dei lavoratori autonomi per la propria situazione economica (nonostante l’evidente contrazione della soddisfazione anche in lavoratori e lavoratrici).

- In terzo luogo, infine, si è sfaldata la classe lavoratrice. Nella lunga transizione italiana era già emersa la scomposizione del lavoro. Le sconfitte dei primi anni ottanta (dalla FIAT alla scala mobile) avevano tracciato o rilanciato linee di faglia tra pubblici e privati, grande e piccola impresa, contratti a tempo indeterminato e precari (in particolare dopo le leggi Treu e Biagi), italiani e migranti (in particolare quelli nei settori marginali come edilizia, logistica, raccolta), nord (dove rimaneva radicata una cultura industriale e contrattuale) e sud (dove l’incrocio tra patti territoriali, deindustrializzazione, vecchi e nuove grandi stabilimenti perpetuava debolezze e disomogeneità). Linee di faglia che avevano reso difficile la costruzione di un blocco delle classi subalterne. Queste linee di faglia, però, sono state contenute da diverse controtendenze: una forte partecipazione sindacale, in particolare nella media-grande impresa e nel pubblico (iscrizioni oltre il 30%, voto alle RSU, adesione agli scioperi); l’impostazione generalista dalle confederazioni, pur con una matrice concertativa; la presenza di avanguardie organizzate in settori centrali, in grado di resistere e avviare nuovi cicli di lotta (talvolta in CGIL, FIOM e non solo; talvolta nei sindacati di base, come in scuola, trasporti, precari, ecc); periodici conflitti che erano in grado di segnare il panorama politico, gli immaginari e le identità collettive, oltre che alcune vittorie (il ‘92 dei bulloni; le lotte contro le chiusure, dal Sulcis a Crotone; il No a Dini nel 95; la lotta contro il concorsone della scuola nel 98-99; le mobilitazioni in difesa dell’articolo 18 nel 2001-2003; i 21 giorni di Melfi nel 2004); la presenza di forze politiche che, pur tra mille contraddizioni e ambiguità, continuavano a coltivarne identità e immaginari (il PRC e, a lungo, alcuni settori DS).

La Grande Crisi ha visto però allargarsi le linee di faglia e indebolirsi diverse controtendenze. Quasi tutta la sinistra, proprio prima della crisi (2006-08), ha compartecipato al governo Prodi (squalificandosi agli occhi delle classi subalterne) e nel contempo ha abbandonato l’identità del lavoro (PD e Sinistra Arcobaleno). I principali conflitti degli anni seguenti sono stati conclusi nel vuoto, sospesi e abbandonati, con sconfitte a cui non è seguita nessuna elaborazione collettiva (Fiat, pensioni, Jobsact, buonascuola). La precarizzazione si è intrecciata con la progressiva destrutturazione dei luoghi, delle reti e dei nodi di sostegno delle identità di classe (quartiere, circoli, radio, giornali). Lavoratori e lavoratrici di ogni categoria e territorio si sono attestati su punti di tenuta e caduta diversi, rendendo difficile far circolare i conflitti, condividere immaginari ed identità comuni (perché nella frammentazione produttiva, diverse sono condizioni, temi, percorsi e anche le composizioni di classe che le sostengono). Ogni categoria, ogni realtà, talvolta ogni stabilimento è spesso diventato un mondo a sé stante. Nelle parole di un operaio, intervistato in uno studio sociologico e coinvolto in prima linea in una lunga vertenza del milanese, è facile sentirsi “metalmeccanico” (anzi, questa identità è stata rianimata proprio dal lungo picchetto che ha caratterizzato quella vertenza), ma oramai non c’è nessuna aspettativa o immaginario di un conflitto generale di cui si sarebbe parte. Si sfalda cioè l’identità di classe: evapora la rappresentazione, anche solo la percezione, di uno scontro generale tra capitale e lavoro. In questo quadro alcune ricerche hanno recentemente provato a identificare nuovi macro-raggruppamenti in formazione nelle classi subalterne. La classe operaia blue collar, 6/7 milioni di cui più di 3/4 a tempo indeterminato, organizzata nelle imprese medio grandi e dispersa nelle piccole. Gli operai in pensione, oltre 10 milioni, con un reddito medio e stabile. Il precariato intermittente o disoccupato (6/7 milioni), non più giovane (oltre 40 anni), spesso con figli e ad alto rischio povertà. I lavoratori e le lavoratrici migranti, 5 milioni, il gruppo più giovane, spesso soli (35,7%) o senza figli (34,4%), con le peggiori condizioni economiche. Le famiglie marginali (oltre i 5/6 milioni), anziani soli a basso reddito e coppie disoccupate con molti figli (4,3 componenti familiari in media), a rischio povertà.

- Nel sistema politico, la Grande Crisi ha quindi determinato da una parte il logoramento dei due blocchi principali, dall’altra una maggior instabilità istituzionale. La recessione del 2009 e la crisi dei debiti pubblici del 2010 ha portato ad implodere il governo Berlusconi, anche in seguito alla pressione delle istituzioni europee e dei mercati. Per diversi anni si sono quindi succeduti governi tecnici, di larghe e piccole intese (Monti e Letta). I due poli, infatti, alle elezioni politiche del 2013 sono passati da oltre l’84% dei consensi a meno del 59%, rendendo impossibile una maggioranza parlamentare di uno dei due blocchi (considerato che il maggioritario, al Senato, è costituzionalmente basato sulle singole circoscrizioni regionali): il centrosinistra è calato dal 37,55% del 2008 al 29,55% del 2013, il centrodestra dal 46,81% del 2008 al 29,18% (tracollo non compensato dalla crescita del centro, passato dal 5,62% al 10,56%). Il dato nuovo è quello dei cinque stelle, che conquistano oltre il 25% dei consensi, e la crescita del non voto (l’astensione passa dal 19,5% al 24,8%, mentre i voti validi scendono da 36,5 a 34 milioni). Questa dinamica ha reso più complessa ed incerta la formazione dei governi, radicalizzando l’instabilità precedente. Si è resa quindi palese la crisi di egemonia delle classi dirigenti e la necessità di un cambiamento di sistema.

- In questo quadro, Renzi ci ha provato. Il nuovo leader del PD, diventato premier nel 2014 sulla base di una maggioranza parlamentare di “piccola intesa”, ha provato cioè a farsi carico sia della costruzione di un nuovo blocco sociale dominante, sia della revisione istituzionale necessaria a garantire una stabilità di governo.Da una parte, ha ridisegnato il PD come “partito della nazione”, fuori dai tradizionali schemi destra/sinistra e dalle rappresentanze sociali del novecento, con l’obbiettivo di raccogliere e condensare gli interessi dei ceti medi in scomposizione, della borghesia impiegatizia e di quella imprenditoriale, agglutinandole nella visione di un futuro di speranza e crescita economica (80 euro di bonus, buonascuola e Jobsact come rilancio dello sviluppo).

Dall’altro, ha tracciato nelle prassi e nella riforma costituzionale una nuova centralizzazione, di impianto autoritario e plebiscitario, in grado quindi di garantire nell’azione del governo (dello Stato) le esigenze di ristrutturazione imposte dalla gestione capitalistica, di ricomporre nel governo (nella sua persona) l’egemonia su soggetti sociali scomposti e frammentati.

Renzi ha fallito. Ha fallito cioè il suo tentativo di rappresentare questi nuovi assetti in formazione (il nuovo baricentro della struttura produttiva, la divaricazione nei ceti medi, l’impoverimento e la scomposizione delle classi subalterne), proseguendo la gestione capitalistica della crisi secondo le direttrici liberali dell’ultimo decennio. Da una parte, il suo futuro di speranza è stato costruito su una montagna di parole, evaporate con la prosecuzione della lunga depressione e delle sue contraddizioni. Dall’altro, il suo progetto ha negato percezioni ed emozioni diffuse: la fatica, la rabbia, la preoccupazione, la paura dovute all’impoverimento di ampie fasce di popolazione e di elettorato. Cioè, la sua politica e la sua retorica hanno fatto presa su settori limitati (i ceti medi soddisfatti), contrapponendosi frontalmente ai sentimenti dominanti proprio in quei settori di piccola e media borghesia, a quelle classi subalterne e popolari, a cui si rivolgeva con il partito della nazione. Anzi, proprio il suo stile (dal jobsact alla buonascuola) ha suscitato un’ampia reazione (attiva e passiva, con movimenti di piazza e una sfiducia diffusa), sviluppando un progressivo ricompattamento contro la sua persona. Renzi ha quindi fallito, ma sul suo fallimento è emerso un nuovo quadro politico, potenzialmente in grado di rappresentare i nuovi assetti sociali e di stabilizzare una nuova gestione capitalistica della crisi in questo paese.

- Le elezioni 2018 segnano un cambio di fase, facendo prevalere tendenze che si stavano sviluppando da tempo: movimenti reazionari e una diversa gestione della crisi. La gestione liberale della crisi dell’ultimo decennio ha determinato un diffuso disagio sociale. L’egemonia delle classi dominanti è stata scossa in tutta Europa, con specifiche dinamiche in ogni realtà (anche relative al precedente ciclo ed alle contraddizioni dell’integrazione). In ogni caso, ovunque si è logorato il consenso socialista e popolare, aprendo una fase di instabilità politica e anche istituzionale: dalla Germania alla Gran Bretagna, dalla Spagna alla Francia. Non solo: in questi anni si sono sviluppati movimenti importanti contro questa gestione (oltre a quelli italiani contro jobsact e buonascuola nel 2014-2015, ricordiamo le mobilitazioni britanniche in difesa del welfare del 2011, gli indignados spagnoli del 2011/12, le lotte belghe contro l’austerità del 2016, quelle francesi sulle pensioni del 2010 e sulla “Loi du travail” del 2017, le decine di scioperi generali greci contro la troika). Questi conflitti, però, sono stati relativamente contenuti, episodici e tra loro scollegati. L’unico momento in cui è parso seriamente in discussione lo stato di cose esistenti è stato nel 2014-15 in Grecia. La radicata e permanente mobilitazione, la vittoria di Tsipras, le resistenze iniziali alla troika da parte del governo Syriza-Anel (sinistra e destra nazionalista), la netta vittoria dell’Oxi (il no) al referendum sul piano dei creditori: pur nel sostanziale isolamento (al di là di una simpatia diffusa, non si sono sviluppati particolari movimenti di solidarietà), tutto questo è parso aprire una seria crepa nella gestione liberale della crisi. La capitolazione dell’estate 2015, con la piena assunzione di politiche antipopolari da parte del governo Tsipras (dai tagli alle privatizzazioni, dall’individualizzazione dei contratti alle norme antisciopero), non ha solo determinato la sua piena integrazione nella sinistra riformista, ma anche una relativa stabilizzazione delle politiche continentali di gestione della crisi stessa.

In questo quadro (in cui la crisi e la sua gestione hanno consumato l’egemonia delle classi dominanti e sollevato ampi movimenti, ma la scomposizione della classe lavoratrice e le sue direzioni riformiste/confuse non hanno innescato una rottura di sistema) si è sviluppata una diversa ipotesi di gestione capitalistica della crisi, contrapposta a quella dominante. Non è ancora un’impostazione organica. Soprattutto, non trova ancora il pieno sostegno del grande capitale, almeno in Europa e Stati Uniti. Con il protrarsi della crisi, però, e con l’acutizzazione dei conflitti interimperialistici, emerge con sempre maggior forza l’opportunità di una svolta. Cioè, il ritorno di un diffuso interventismo statale, dalla regolazione dei capitali alla difesa delle proprie imprese (non solo politiche fiscali, incentivi e sussidi, ma anche il diretto sostegno e controllo di aziende strategiche). Politiche assumibili e assunte da movimenti reazionari, nazionalisti o anche xenofobi, in una logica di difesa della propria comunità contro i nemici esterni. Movimenti che, sviluppando strategie corporative di parziale redistribuzione, riescono a conquistare ampi consensi non solo sulle paure indotte dalla crisi, ma anche con politiche sociali comunitarie e sicuritarie. In questo modo, possono quindi sostenere una relativa stabilizzazione e perseguire quelle politiche contro il lavoro indispensabili alla gestione capitalistica della crisi. Movimenti quindi non semplicemente di contestazione, ma anche di governo: hanno sospinto la Brexit e guidano paesi intermedi (PiS in Polonia e Fidesz in Ungheria), ma per certi versi anche potenze asiatiche (Abe in Giappone, Modi in India, Duterte nelle Filippine e Xi Jiping in Cina) e gli USA con Trump.

In questo quadro, le elezioni italiane del 4 marzo hanno avuto un significato storico. Come quelle del ‘48 (egemonia DC), del ‘76 (PCI oltre il 30%) o del ‘94 (Berlusconi). Hanno segnato cioè una discontinuità e tracciato un nuovo scenario, con la vittoria di movimenti reazionari “di governo”: la Lega al 20% nelle ex-regioni rosse, al 14 in Lazio ed al 5 nel Sud; il Movimento5stelle al 20% al nord e quasi al 50% nel sud.

- Lega e 5stelle: matrici comuni e differenze di due movimenti reazionari. Lega e 5 stelle sono infatti due formazioni reazionarie che, nel quadro della lunga transizione italiana, hanno interpretato questa domanda di svolta nella gestione della crisi, ricompattando classi medie e subalterne. Certo, queste due formazioni sono diverse per storia, base sociale e profilo politico. La Lega si è strutturata all’inizio del precedente ciclo (‘92/’94), come movimento antisistema che interpretava rabbie e insoddisfazioni della provincia padana. Nel tempo si è ridefinita come forza di destra, sia nella sua collocazione politica, sia nella percezione del proprio elettorato. La svolta salviniana, dopo l’emarginazione del cerchio magico bossiano, ha accentuato questa connotazione proiettandola fuori dal recinto settentrionale. Il M5S è molto più recente ed ha ancora, nella percezione dell’elettorato e nella sua stessa composizione, diverse connotazioni antisistema dei primordi (i vaffaday e la lotta contro la casta). Inoltre, il M5S ha avuto sin dalle sue origini tratti progressisti, rilanciati dal legame con movimenti di base, comitati civici e ambientalisti. Da questa radice provengono infatti alcuni temi portanti della sua identità (la partecipazione, i diritti, l’uguaglianza, la contrapposizione all’establishment), flirtando anche con culture acapitalistiche o addirittura anticapitalistiche (la decrescita felice, i notav, gli antisignoraggio, ecc).

Entrambi questi movimenti, però, si costituiscono intorno agli interessi e alla rappresentanza di alcuni settori di piccola e media borghesia (la Lega sugli imprenditori dei distretti e delle PMI; i 5stelle sui professionisti, in particolare quelli di nuova genererazione). Entrambe, soprattutto, propongono una rappresentazione comunitaria della realtà (gli uni intorno al popolo padano prima ed italiano poi, gli altri intorno al cosiddetto “popolo della rete”). Sono forze “reazionarie”, allora, perché promuovono la nostalgia di un tempo mai vissuto: il “ritorno” ad un mondo idealtipico, mai esistito e mai esistibile, in cui la vita sociale e l’economia è dominata da piccoli imprenditori e autoproduttori cognitivi, protetti dallo Stato dalla famelica grande finanza e dai sicofanti al suo servizio (la BCE, le banche, la casta, Roma Ladrona, ecc). In questo modo interpretano frustrazioni e paure, occultando ogni contrapposizione nelle loro comunità immaginate, in primo luogo quelle di classe.

Il governo Conte, dopo lungo travaglio, si è quindi formato non perché Lega e 5stelle siano le due forze che hanno vinto le elezioni, ma perché le loro nature e i loro programmi sono amalgamabili: se le loro ragioni sociali fossero state antitetiche, non sarebbe nemmeno cominciato un discorso. Certo, hanno identità e storie diverse, rappresentano diversi settori, ma hanno una matrice comune su cui possono sviluppare un’azione comune. Il programma di governo, il famoso “contratto”, è espressione di questa natura e di questa possibilità: dalla Flat-tax (la diminuzione radicale delle tasse ai padroni) al reddito di cittadinanza (nella versione reale dei 5stelle, non quella evocata, cioè l’individualizzazione monetaria dei servizi sociali in un regime di lavoretti obbligatori a basso stipendio); dalla repressione dei migranti ad una maggior liberalizzazione della legittima difesa; da nuove politiche protezioniste ad un rinnovato protagonismo sovranista. In questo quadro, allora, si collocano le ancora incerte ed ambigue proposizioni sull’euro: non la messa in discussione radicale dell’austerità e del carattere padronale dell’Unione Europea, ma la costruzione di politiche economiche in grado di salvaguardare maggiormente il capitale nazionale (questa è l’evidente cifra, politica e autobiografica, del ministro Paolo Savona).

- Infine, una nota sulla sinistra in questo ulteriore passaggio di fase. Le elezioni 2008, dopo la disastrosa compartecipazione al governo Prodi, hanno ridimensionato il suo consenso e la sua influenza per tutto il decennio, aprendo anche divisioni profonde sul rapporto con il PD (partito liberale di massa a vocazione maggioritaria, con una componente laburista sempre più rachitica). È sopravvissuta con rappresentanze ridotte nei territori, nelle Camere (qualche esponente del centrosinistra e SeL-SI dal 2013) e in Europa (lista Tsipras). I processi di sfaldamento dell’identità di classe, le sconfitte e poi l’assenza di movimenti generali, hanno quindi progressivamente rattrappito il popolo di sinistra. Non solo nella sua consistenza, ma anche nelle proprie identità. La disfatta del 4 marzo e delle amministrative (Terni, Pisa, Massa, Siena, Ivrea, Imola, ecc) è illuminata da tanti reportage: dal CEP di Pisa a Sampierdarena, dalla Bolognina al Valdarno, quello che emerge è il passaggio delle classi subalterne alle nuove formazioni reazionarie. Non è un semplice fuga dal centrosinistra. È un passaggio identitario. Ne è un’immagine plastica quella degli applausi e dei fischi ai funerali delle vittime del ponte Morandi. Un passaggio che avviene soprattutto nel lavoro (occupato e disoccupato), in particolare nel lavoro organizzato (dalle fabbriche lombarde a Melfi). I settori che ancora votano PD sono spesso quelli con una composizione sociale e politica più arretrata. In questo quadro, il popolo di sinistra non solo si rattrappisce, ma al suo interno penetrano temi e impostazioni neomercantiliste, aclassiste, popolar-plebiscitarie: su migranti, Europa, rappresentanze, comunità di riferimento e uomini del destino, semplificazione dei processi e dei conflitti. In questo quadro, i settori più combattivi, le avanguardie sociali, si riducono spesso a dimensioni minimali, scomposte ed isolate anche nelle proprie realtà, alla ricerca di una dimensione di massa che sfugge spesso alla loro comprensione. In questo quadro, in una sinistra ridotta a qualche centinaio di migliaio di voti e qualche decina di migliaia di attivisti, risultano isolate soprattutto le visioni e le componenti classiste ed internazionaliste (che sono più in controtendenza con senso comune e sentimenti dominanti), mentre ritrovano una piccola prospettiva impianti sovranisti, campisti o “nazional-popolari” che sembravano essersi annichiliti negli anni precedenti (PCI, PC di Rizzo, RdC, le impostazioni mutual-popolari di pap,, ecc).

La costruzione del PCL

- In questa lunga transizione, si sono sviluppati processi di scomposizione e ricomposizione di tutta la sinistra. In primo luogo, con l’improvviso scioglimento del PCI, si è vissuto un rapido tramonto dell’egemonia di questo partito su larga parte della classe lavoratrice di questo paese. Con il cambio del nome si è infatti rattrappito il consenso (da 9 milioni di voti del PCI nel 87-89, circa il 28%, ai 6 milioni del PdS, circa il 16%, nel 1992), l’organizzazione (da 1milione e 400mila iscritti al PCI nel 1989 ai 700mila del PdS nel 1992-93) e quindi anche la storica presa sulle masse della sua impostazione togliattiana (una pratica democratico-riformatrice, di governo del sistema, in una confusa prospettiva di trasformazione sociale di impronta genericamente comunista). Da una parte le nuove forze eredi di questo partito (Pds, DS, Ulivo) si sono date una matrice sempre più esplicitamente social-liberale, estraniandosi progressivamente dalla sinistra ed in diversi momenti contrapponendosi direttamente al mondo del lavoro (facendosi portatori in prima persona delle politiche di austerità e delle connesse controriforme, dalle privatizzazioni alla precarizzazione). Dall’altra, intorno ad un nucleo di matrice stalinista e togliattiana (la composita area cossuttiana del PCI) si sono raccolte altre aree (da Garavini a settori ex-Pdup e FGCI), capaci di dar vita ad un percorso di resistenza con una dimensione non residuale (circa 120mila iscritti ed oltre 2 milioni di voti nel 92-93). Un successo che ha portato il PRC a darsi un profilo di resistenza, classista e comunista, che ha dovuto ricomprendere matrici molteplici, molto più ampie di quelle originarie.

Questa dinamica ha determinato la trasformazione dei settori dell’estrema sinistra sopravvissuti al riflusso ed alla repressione degli anni ottanta. DP (divisa tra componenti neocomuniste e settori movimentisti), come altri gruppi (dai CUC ad LCperilcomunismo), sono sostanzialmente confluiti nel nascente PRC, contribuendo a moltiplicare sia la sua presenza nella classe e nei movimenti, sia le sue componenti e matrici teoriche (esemplari le mobilitazioni operaie del 92-93, che videro nel PRC uno dei suoi anticipatori e che videro i suoi diversi settori protagonisti sia della contestazione dei palchi sindacali, sia della loro difesa da parte dei servizi d’ordine sindacali, sia del tentativo di interposizione per evitare la degenerazione degli scontri). Quel che rimaneva dell’Autonomia (allora fondamentalmente nelle vesti del Coordinamento antinucleare ed antimperialista) si è scomposta, per svilupparsi nel variegato movimento dei centri sociali, con le sue articolazioni disobbedienti, classiste ed anarchiche ed i suoi variegati centri di coordinamento (territoriali e nazionali): una realtà composita, che più volte nel corso degli anni successivi sarà capace non solo di grandi mobilitazioni (giovanili e non), ma anche di un’incipiente influenza di massa (spesso intirizzita prima ancora di esprimersi dalla contrapposizioni interne, anche nelle dinamiche di piazza).

Nel contempo, nel mondo sindacale, lo sganciamento della CGIL dai partiti di riferimento (per la loro fuoriuscita dal solco del movimento operaio o la loro sostanziale sparizione), ha permesso l’apertura di un’esplicita dialettica tra categorie e componenti programmatiche, con la definizione di diverse sinistre interne: dopo la prima amalgama di Essere sindacato tra terza componente e sinistra PCI, possiamo infatti ricordare Alternativa sindacale (intorno al nucleo demoproletario di Democrazia consiliare), il gruppo dirigente FIOM intorno a Sabattini e i fratelli Rinaldini, il circuito Cremaschi-Zipponi-Botti, CaraCgil e l’Areadeicomunisti; negli anni successivi LavoroSocietà e la Rete28aprile (intorno a Cremaschi e l’estrema sinistra), Democrazialavoro e negli ultimi congressi la piccola area classista de Ilsindacatoaltracosa Opposizionecgil (con un proprio documento alternativo). Nel contempo, dalla fine degli anni ottanta, si è sviluppato e consolidato un sindacalismo di avanguardia (in particolare nel pubblico impiego, nei trasporti e nella logistica, ma non solo), politicizzato e variamente dislocato intorno a tre poli: il mondo Cobas (egemonizzato da diverse avanguardie politiche: dal circuito dell’Alfa di Arese a Miliucci, da Bernocchi a Milani); il nucleo intorno a Tiboni, espulso dalla CISL milanese (che darà vita alla FLMU e poi la CUB); RDB e poi l’USB (costruitasi intorno al nucleo politico della OPR, poi Rete dei comunisti).

La rottura dei solchi politici, teorici e simbolici scavati negli anni settanta tra questi diversi mondi ha in ogni caso permesso lo sviluppo di grandi fronti unitari di lotta, determinando cioè movimenti che saranno in grado di comprendere sostanzialmente tutte le diverse organizzazioni, facendo vivere quindi al proprio interno il confronto tra molteplici matrici teoriche e posizioni politiche (dalla Pantera ai social forum). Questa lunga stagione ha infatti conosciuto diversi cicli di lotta e resistenza, non solo centrati sul lavoro: dal movimento della scuola 87-88 (lo sciopero degli scrutini) alla Pantera del 90-91, dal risveglio operaio del 92-94 ai tanti conflitti sulle chiusure industriali negli anni novanta, dai movimenti per i diritti dei migranti (dalla prima manifestazione per la morte di Jerry Masslo nel 1989 al corteo antirazzista del 3 febbraio 1996) a quelli contro la globalizzazione (di cui gli appuntamenti di Genova e Firenze nei primi anni duemila sono solo i più partecipati), sino ad alcuni movimenti territoriali diventati punto di riferimento nazionale (dalla TAV alla base USA di Vicenza).

In questa lunga transizione, cioè, è vissuta un’ampia avanguardia, di molte decine se non centinaia di migliaia di compagni/e, capace di dar vita a più cicli di lotta e grandi movimenti politici di massa. Movimenti unitari, con un confronto plurale (talvolta uno scontro) tra diversi settori, progetti e matrici teoriche, senza che nessuno di questi avesse in sé elementi tali da garantire un’indiscussa egemonia o un controllo determinante delle loro direzioni politiche.

- In questa lunga transizione, in questa complessa scomposizione e ricomposizione, si è costruito un progetto comunista e rivoluzionario, classista e internazionalista. In questa fase, cioè, si è riusciti a comporre un soggetto politico con un programma e un metodo transitorio, indipendente e potenzialmente in grado di sviluppare un’influenza di massa (non solo sul terreno elettorale). Lo sviluppo di questo soggetto attraversa tre diverse stagioni.

La prima, nel PRC, è stata quella di definizione programmatica nell’avanguardia larga e di capitalizzazione delle forze (1991-2006). È la stagione in cui si costruisce, nel quadro del composito mondo politico e teorico di Rifondazione, un raggruppamento su posizioni politiche (fronte unico di lotta; opposizione ai governi di unità popolare e necessità di un polo di classe; centralità del lavoro e della sua organizzazione) e sulle matrici teoriche che permettono di sviluppare quelle posizioni (il progetto rivoluzionario e comunista, quindi l’obbiettivo di cambiare il modo di produzione in senso socialista attraverso la conquista del potere politico; il programma transitorio, per collegare lotte e resistenze sociali con questo obbiettivo di trasformazione strutturale della società; la democrazia consiliare, perché al centro del processo rivoluzionario c’è sempre l’organizzazione democratica della classe lavoratrice ed il partito; l’internazionale, perché nel quadro di un modo di produzione mondiale organizzato in formazioni sociali diverse, solo un organizzazione internazionale può raggiungere l’obbiettivo e contenere le possibili degenerazioni nazionalistiche). Questo raggruppamento viene costruito con diversi percorsi. Uno, nel PRC, con la partecipazione al documento alternativo contro le alleanze di centrosinistra (2° congresso, 1994), poi la direzione di un’alternativa composita (3° congresso, 1996) e infine la promozione diretta di un’opposizione alla lunga gestione Bertinotti sui propri punti qualificanti politici e teorici (congressi successivi). Due, nelle lotte e nei movimenti di massa (dall’autunno dei bulloni a Genova2001), con l’esplicitazione delle proprie analisi e posizioni, con il sostegno attivo ad ogni tendenza o polarizzazione in senso classista o rivoluzionario. Tre, sul piano internazionale, con la promozione di un raggruppamento programmatico che porterà nel 1997 al documento di Genova, poi allo sviluppo del Mrqi e quindi alla fondazione del CRQI.

La seconda stagione, più breve e a cavallo della crisi (2006/2010), è stata quella della costruzione indipendente del PCL. Come ricordato nel secondo congresso, è stato il tentativo di “costruire, intorno ad un nucleo marxista rivoluzionario, un centro di attrazione per quei compagni e quelle compagne che, formatisi all’interno di diversi percorsi storici e teorici… potevano coagularsi..in una prospettiva comunista, rivoluzionaria, antistalinista e internazionalista. Nel momento in cui si esplicitava la parabola riformista del PRC (governo Prodi e Arcobaleno), nel momento in cui aree significative dei centri sociali si inserivano stabilmente in un quadro istituzionale moderato (vedi l’esperienza del Leoncavallo), nel momento in cui risaltava la necessità di un partito che mantenesse chiara un’identità ed un programma rivoluzionario, si riteneva possibile stabilizzare forze significative, se pur quantitativamente limitate, nella nascita del Partito Comunista dei Lavoratori. Il passaggio cruciale di questo processo si concretizzava nella capacità del Movimento Costitutivo del PCL, e del PCL stesso, di costituirsi come organizzazione nazionale, con un proprio programma, una propria struttura ed una propria autonoma capacità di proiezione politica”. Questa stagione si è quindi concretizzata, in primo luogo, nell’impegno per lo sviluppo di un’opposizione di sinistra, internazionalista e classista al governo Prodi, partecipando e promuovendo fronti di lotta contro le politiche di austerità e gli interventi militari (dai cortei del 2006 e 2007 contro la precarietà alle mobilitazioni contro l’intervento in Libano, in Afghanistan e contro la visita di Bush il 9 giugno 2007). In questo quadro, il terreno elettorale è stato uno dei principali canali di costruzione di una propaganda ed un’influenza di massa del nuovo partito, cercando di affermarsi come principale punto di riferimento a sinistra del governo. Alle politiche del 2008 il PCL ha quindi raccolto oltre 200mila voti (0,6%), alle Europee del 2009 circa 170mila voti (0,54%) solo nelle tre circoscrizioni centrosettentrionali (0,9% in quella centro e 0,7% in quelle del nord).

La terza stagione, successiva al 2010, è stata quella in cui il partito si è stabilizzato politicamente ed organizzativamente, rimanendo per un lunga periodo la principale forza politica a rivendicare un identità ed un progetto comunista (PRC e PdCI infatti si imbarcavano in coalizioni alternative, civiche e benicomuniste, da Rivoluzione Civile alla Lista Tsipras; Sinistra critica si qualificava per il suo impianto movimentista; il PC di Rizzo rimaneva marginale e la RetedeiComunisti in una dimensione di stretta avanguardia). In un ciclo dominato da una lunga depressione, dalla resistenza a Marchionne e dalla capitolazione della FIOM nelle fabbriche (Grugliasco e successivi eventi a Pomigliano, Termoli e Melfi), dalla dispersione e l’arretramento delle lotte, il PCL ha stabilizzato una presenza in quasi tutte le regioni (seppur debole nelle aree metropolitane), in una cinquantina di sezioni, come ricordava il documento del quarto congresso, con una “continuità instabile con segnali di logoramento”. In questo quadro, ha sviluppato anche un suo intervento continuativo e coordinato in Cgil (in particolare nella CGILchevogliamo e poi nel Sindacatoaltracosa) e nei sindacati di base (in particolare in USB e nella CUB, poi anche nel SGB), una delle poche forze politiche a mantenere una presenza in tutti questi settori di avanguardia. Il principale campo propagandistico di costruzione del partito è comunque rimasto quello della presentazione elettorale, anche se con evidenti difficoltà: le politiche del 2013 hanno visto una presentazione in un numero molto più ridotto di collegi (115mila voti, 0,4%) e i due successivi appuntamenti sono sostanzialmente mancati (Europee 2014 e Regionali 2015). Inoltre, alle amministrative si sono registrati alcuni risultati negativi (ad esempio Napoli e Torino, 0,1%), anche se in altre occasioni sono stati positivi (in Liguria, 0,8% del candidato presidente a fronte dello 0,7% di Altraliguria; a Bologna e Savona intorno 1,2%).

- Tutte queste stagioni si sono rette, sostanzialmente, su una comune prospettiva di fase. Come abbiamo visto, si valutava l’Italia un paese a capitalismo avanzato segnato da una permanente instabilità sociale, politica ed istituzionale (per le sue contraddizioni e le incompiutezze dei processi di unificazione continentale). Un’instabilità resa evidente dalla crisi del 1992-94 e dalla successiva precarietà dei governi di centrodestra e centrosinistra. Nel contempo, permaneva nel paese una radicata tradizione classista ed una diffusa coscienza politica (costruita nei decenni dal PCI e da un’articolata estrema sinistra), rilanciata da resistenze e movimenti di massa: come abbiamo visto, cioè, rimaneva un ampio tessuto di avanguardie sociali e politiche, radicato in aziende e territori (quartieri operai e zone rosse). Il combinato disposto di questi due elementi (una prolungata instabilità, con scarsa legittimità delle strutture politico-sociali di gestione del paese; un’ampia avanguardia senza una direzione consolidata) rendeva possibile l’apertura di crisi generali dagli effetti potenzialmente dirompenti. Si valutavano cioè diffuse sia le fascine (contraddizioni e conflitti potenziali), sia il carburante (avanguardie politiche e sociali) per innescare i fuochi dello scontro di classe, con esiti potenzialmente rivoluzionari. In questo contesto, si poneva quindi soprattutto l’urgenza di costruire una direzione sufficientemente credibile e radicata, in grado di cogliere, sostenere e proteggere le prime fiamme del conflitto di classe, capace quindi di soffiare sul fuoco e diffonderlo nella prateria. Cioè, fuor di metafora, di estendere e generalizzare il conflitto, ma anche di radicalizzarlo ponendo in maniera esplicita il problema dello scontro con il potere politico (che non è neutro ma sostiene e difende il capitale), l’obbiettivo di una transizione ad un diverso modo di produzione (in cui socializzare i mezzi di produzione) e quindi la necessità della costruzione di un’alternativa di classe (polo di classe e soprattutto governo dei lavoratori e delle lavoratrici).

Il problema strategico principale era cioè quello della costruzione stessa del partito, di una sua presenza nei territori e nei conflitti. La capacità di diventare punto di riferimento per la generalizzazione e la radicalizzazione del conflitto in senso rivoluzionario sarebbe poi stata funzione soprattutto della capacità di indicare una direzione alternativa alle lotte, demarcandosi dalle altre possibili direzioni nel movimento. Direzioni riformiste, centriste o antagoniste che avrebbero potuto interpretare il conflitto in una semplice ottica di contenimento (settoriale o rivendicativo, al semplice fine “contrattuale” di migliorare le condizioni delle classi subalterne nel quadro degli attuali assetti sociali) o di contestazione (limitandone la portata rivoluzionaria, sottovalutando o non ponendosi il problema della sua radicalizzazione e generalizzazione, a partire dalla questione del potere, in un’ottica di auto-valorizzazione o diffusione di “zone autonome liberate”). L’azione, prima nel PRC e poi come organizzazione indipendente, era quindi duplice.

Da una parte, sostenere ogni lotta, ogni fiammella che avrebbe potenzialmente potuto incendiare la prateria (ricca di fascine secche e di carburante sparso), partecipando e supportando lo sviluppo di ogni fronte unico (cioè favorendo, nei limiti delle nostre forze, l’unificazione nel conflitto di tutte le tendenze con un richiamo di classe, al fine di favorirne la generalizzazione e di facilitarne la radicalizzazione politica). Potendo cioè contare su una coscienza diffusa per quanto confusa (il cosiddetto “popolo di sinistra”) e su un antagonismo generale della classe, lo sviluppo di dinamiche di lotta generali rappresentavano il terreno più favorevole su cui innescare processi di radicalizzazione e politicizzazione del conflitto.

Dall’altra parte, sviluppare una propaganda politica e teorica (intorno ai nodi prima richiamati), in particolare nei confronti dell’avanguardia larga di delegati/e, attivisti e organizzatori nei movimenti. Portare cioè avanti una critica serrata alle altre direzioni, un’azione costante di demarcazione sul terreno politico e nei movimenti di massa, rimarcando la necessità di coerenza e consequenzialità nelle rivendicazioni di lotta e nella progettualità anticapitalista. In questa azione, volgeva un ruolo fondamentale il programma ed il metodo transitorio, le parole d’ordine sulle lotte (scioperi prolungati, comitati di lotta, assemblee delegati/e) e sul terreno politico generale (la “sinistra che non tradisce”).

- Per diventare punto di riferimento nelle lotte e sostenere la diffusione dei fuochi, l’azione del partito si è quindi focalizzata in particolare sulla propaganda. Quella rivolta all’avanguardia larga, politica e sociale, diffusa nei territori: cercando quindi di costruire una presenza in tutte le mobilitazioni, i cortei, le assemblee e le iniziative (con volantini, prese di posizione, giornali; ed anche solo con una presenza visibile, bandiere e striscioni, per comunicare intervento e sostegno del partito alle iniziative in corso); volantinando periodicamente davanti le principali fabbriche e luoghi di lavoro, per raggiungere con continuità e costanza i settori di classe più attivi e organizzati.

Quella di massa, in particolare in occasione delle elezioni: il terreno elettorale è cioè stato interpretato come il principale strumento per far emergere il PCL, nella percezione diffusa, come uno dei soggetti del panorama politico nazionale. Far conoscere quindi il profilo, le posizioni ed il progetto del partito a larghe masse. Permettere cioè da una parte di diventare uno dei punti di riferimento politici dell’immaginario collettivo, in particolare nei settori di classe (seppur un punto di riferimento marginale, nel senso di estremo e radicale); dall’altra di raggruppare intorno a sé, anche grazie a questo ruolo, le avanguardie sociali e politiche attive nelle lotte e nei movimenti. Un punto di riferimento che poteva quindi poi esser utilizzato nei conflitti sociali, per sostenere la loro generalizzazione e radicalizzazione. E, appunto, incendiare le fascine diffuse.

In questa azione sul terreno elettorale, ma anche nei territori e nelle lotte, ha assunto un ruolo particolare il portavoce del partito. Si è cercato cioè di promuovere e rilanciare in tutte le occasioni una faccia ed un discorso riconoscibile, in grado di facilitare un’identificazione diffusa. Un portavoce, appunto, sul piano formale e di fatto. Nel PCL, infatti, non c’è un leader, un segretario, un presidente o comunque un soggetto che ha una gestione verticale della linea politica o dell’organizzazione. Come non c’è, per il portavoce un ruolo o uno spazio, formale e sostanziale, maggiore che per altri. Per un piccolo partito, si è però cercato di concentrare su questa figura la comunicazione, per facilitare il processo di riconoscimento e identificazione, e quindi diventare più facilmente un punto di riferimento.

- Questa strategia ha ottenuto diversi risultati. Il cambio di fase del 4 marzo ne ha portato in superficie limiti e contraddizioni, che pure esistevano da tempo. Partendo da un piccolo nucleo di qualche decina di militanti, questa strategia ha permesso di costruire prima un’ampia tendenza dentro Rifondazione e poi un’organizzazione indipendente. Si è riusciti cioè ad attraversare una fase di scomposizione della sinistra storica e del movimento operaio, ricomponendo un progetto comunista e rivoluzionario in questo paese. Il PCL infatti è riuscito non solo a darsi una struttura ed una presenza diffusa in tutto il territorio nazionale (sebbene a macchia di leopardo e con una certa debolezza nei contesti metropolitani), ma anche a costruire sulla base di questa strategia una minima presenza politica e anche elettorale, riconosciuta e riconoscibile (in particolare tra il 2006 ed il 2010). È riuscito cioè a coagulare una resistenza, un punto di riferimento alternativo (seppur ridotto e parziale), ai tentativi di egemonia delle nuove direzioni neo-riformiste (movimentiste e non, da Bertinotti a Vendola) e antagoniste multiduninarie (che in un’ottica di auto-valorizzazione, micropotere e biopolitica di impianto foucaltiano-negriano, hanno cancellato l’obbiettivo della conquista del potere politico come strumento di trasformazione sociale). È riuscito quindi a darsi proiezioni di intervento nella classe e nei movimenti sociali (sebbene talvolta in nuce e spesso limitate), dalle lotte studentesche al sindacalismo conflittuale (settori classisti della CGIL e nei sindacati di base). È riuscito a costruire una presenza, talvolta unica e in alcune occasioni anche capace di una sua influenza, in alcuni dei momenti di innesco di possibili esplosioni del conflitto di classe in questo paese (dai 21 giorni di Melfi agli scioperi Alitalia del 2008; dalle lotte contro Marchionne negli stabilimenti FCA allo sciopero prolungato degli autoferrotranvieri di Genova nel 2013), seppur meno presente in altre occasioni (dal ciclo di lotta della logistica a movimenti studenteschi o nonunadimeno).

Nel contempo, è necessario registrare non solo che in questa lunga transizione la prateria non si è incendiata; non solo che dopo il 2010-12, nella lunga depressione italiana, si è sviluppato un evidente ripiegamento del conflitto, dell’organizzazione e della coscienza di classe (il carburante è progressivamente evaporato e le fascine si sono sempre più inumidite, sino a infradiciarsi); ma anche che il perseverare in questa strategia ha logorato le energie accumulate. Il cambio di fase che è emerso con evidenza nelle elezioni del 4 marzo 2018, aprendo una nuova fase nella dinamica dello scontro di classe di questo paese, come una nottola di Minerva ha rivelato cioè limiti e contraddizioni della strategia attraverso cui si era costruito il PCL. Debolezze e problemi non solo soggettivi (che pure ci sono stati), ma anche di analisi e strategia, che devono quindi esser affrontati e risolti, per rilanciare l’iniziativa ed il progetto in questo nuovo contesto storico e sociale. Cinque, in particolare, i limiti e le contraddizioni che sono emersi con sempre maggior evidenza negli ultimi anni.

- Primo: ci si è focalizzati sui mille fuochi e l’incendio della prateria, senza curarsi della direzione del vento e dell’organizzazione dell’innesco. Fuor di metafora, contando sulla diffusione delle contraddizioni e su un’avanguardia diffusa in grado di innescare esplosioni, ci si è concentrati nel porsi come punto di riferimento politico, per generalizzare e radicalizzare il conflitto. Così si è sottovalutato l’effetto inerziale delle direzioni egemoni e l’importanza di strutturare un proprio radicamento, con la definizione di relative tattiche e metodologie di intervento. In questi anni, cioè, si è pensato che la polemica politica, a partire da una coerenza di posizionamento e di metodo, fosse decisiva nei momenti decisivi per permettere un cambio di orientamento nell’avanguardia. In particolare, di fronte a direzioni che si sarebbero squalificate nelle loro pratiche opportuniste o di semplice contestazione dell’esistente. In realtà, se a livello di massa i soggetti neoriformisti e antagonisti hanno subito nell’ultimo decennio una sostanziale perdita di influenza (a partire dalla collaborazione di governo e dalle loro pratiche ambigue), proprio nelle avanguardie le impostazioni confuse ed eterogenee di questi ultimi decenni hanno rivelato una certa persistenza. In questi anni, inoltre, non si è posta sufficiente attenzione al consolidamento nei territori e nelle lotte: si è cioè troppo poco investito (politicamente e finanziariamente) nelle sedi, nei quadri (formazione), nell’implementazione di un metodo di costruzione (pur teoricamente affermato come “progetto e bilancio di sezione”). Si è cioè tralasciato uno sviluppo organizzativo sistematico, su obbiettivi e verifiche, puntando sulla propaganda e sulla dinamica inerziale dei conflitti. Così, come in Alitalia nel 2008 o tra gli autoferro di Genova nel 2013, anche quando si è incrociato l’innesco di esplosioni sociali (in cui le altre direzioni si erano squalificate ed avevano perso ogni influenza), anche quando le posizioni del PCL hanno trovato consenso (riuscendo in entrambi i casi ad esser gli unici esterni ammessi alle assemblee, con interventi che raccoglievano il sostegno di una larga maggioranza), non si è riusciti a organizzare e condurre il conflitto, che rapidamente è collassato.

- Secondo: la crisi ha accelerato l’accumulazione delle fascine, ma il vuoto di direzione e l’involuzione della classe le ha prima inumidite e poi bagnate. Con la crisi nel 2007-08, non ci si attendeva certo un’automatica esplosione delle lotte (come invece altri ritenevano inevitabile di fronte al crollo capitalista). Infatti, si registrava un sostanziale cambio di stagione politica, con la caduta del secondo governo Prodi: la nascita del PD, la vittoria del centrodestra, il tracollo dell’Arcobaleno, la formazione di Sinistra critica (presente alle elezioni, con un risultato poco inferiore a quello del PCL), la sopravvivenza del PRC come forza extraparlamentare. Era evidente la debolezza dei nuovi cicli di lotta e l’assenza di settori di classe in grado di trainare una ripresa generalizzata delle lotte: i conflitti conseguenti alla crisi e alle chiusure erano dispersi (Fiat, Alitalia, Ilva, Piombino, le tante fabbriche e aziende nei territori), le lotte della logistica isolate (per caratteristiche contrattuali e composizione di classe). Tutto questo chiudeva quindi la stagione del raggruppamento, senza aprire nessun percorso né sul terreno politico, né su quello dei conflitti sociali. Però l’esplosione della crisi mondiale sembrava dischiudere tempi nuovi, con la caduta verticale dell’egemonia delle classi dominanti e grandi movimenti di massa, sia in paesi a capitalismo avanzato che in semiperiferie (da Occupy Wall Street agli Indignados, da Piazza Taksim alle primavere arabe). Ci si aspettava allora che la crisi, senza implicare meccanicamente l’esplosione del conflitto, stimolasse l’accumulazione di nuove fascine, lo spargimento di ulteriore carburante e quindi la moltiplicazione delle occasioni di innesco. Ci si aspettava allora la conferma, anzi l’approfondimento, delle dinamiche che si stava perseguendo. Anche senza ulteriori scomposizioni nella sinistra, anche senza il traino di particolari settori di classe, si riteneva cioè possibile che singole lotte potessero innescare un incendio diffuso. E quindi uno sviluppo, anche per salti, del percorso rivoluzionario intrapreso.

Gli anni successivi hanno reso sempre più evidente una dinamica diversa. Da una parte la grave e storica sconfitta del movimento operaio in FIAT: la lotta più significativa di tutta questa stagione è segnata non solo dalla progressiva implementazione tra il 2010 ed il 2012 del modello Marchionne (prima a Pomigliano, poi a Mirafiori, quindi a Grugliasco ed infine a tutto il gruppo), ma soprattutto dalla rinuncia della FIOM al contrasto in fabbrica (limitandosi prima alla via giudiziaria, poi cercando di spostare il conflitto sul terreno politico con la “coalizione sociale” e infine, visto il suo fallimento, capitolando col CCNL del 2016). Dall’altra la sostanziale estemporaneità dei movimenti (dal jobsact a nonunadimeno), eccetto quello contro la Buonascuola nella tarda primavera del 2015, che ha cambiato il clima sociale e politico nei confronti di Renzi (sebbene schiacciato sull’estate, disperso e poi sconfitto l’anno successivo anche per responsabilità delle direzioni sindacali). Come abbiamo visto, la scomposizione del lavoro e queste sconfitte, insieme al vuoto di direzione della CGIL, hanno determinato un’involuzione sostanziale della coscienza e dell’identità di classe. Hanno permesso la penetrazione delle rappresentazioni reazionarie e comunitariste di Lega e 5stelle, la loro egemonia politico-culturale sulle classi subalterne e quindi la loro progressiva saldatura in un nuovo blocco. La crisi, invece di favorire generalizzazione e radicalizzazione delle lotte, ha impregnato le fascine delle contraddizioni sociali dell’acqua dell’identità etnica e nazionale, invece che del carburante dell’antagonismo tra capitale e lavoro. E così, ha cambiato le condizioni e la dinamica dello scontro di classe.

- Terzo: il PCL ha colto questa involuzione, ma non ne ha tratto tutte le conseguenze. Diversamente da altri, nei suoi documenti e nelle sue analisi il partito ha visto non solo le sconfitte di questa stagione, ma anche i processi di sfaldamento dell’organizzazione e dell’identità di classe. Ha riconosciuto, fenomenicamente, l’involuzione in corso. Non ne ha però colto pienamente dimensione e profondità. Non ha quindi colto la necessità, e l’urgenza, di darsi nuovi strumenti e nuovi metodi di intervento. Non ha colto, in sostanza, la messa in discussione della sua strategia di sviluppo sottesa a questi arretramenti.

Non ha colto, in particolare, la velocità e la forza del ripiegamento del popolo della sinistra. Non tanto la sua riduzione numerica, lo svuotamento delle piazze e la desertificazione dei consensi, quanto la rapida trasformazione del senso comune nelle fabbriche e nei quartieri popolari. Quel processo di trasformazione sociale che ha attraversato periferie e “zone rosse”, deflagrato su percezione dei migranti e domanda di sicurezza nelle elezioni 2018 (non solo le politiche, ma anche le successive amministrative). Il popolo di sinistra si è cioè progressivamente scomposto. Il suo nucleo identitario, infatti, per quanto confusamente e contraddittoriamente, era saldamente impiantato sui due elementi che hanno caratterizzato il movimento operaio novecentesco (in tutte le sue articolazioni: anarchiche, consiliariste, comuniste rivoluzionarie, staliniste, socialdemocratiche, socialiste e riformiste): da una parte il riconoscimento di un antagonismo di interessi tra capitale e lavoro; dall’altra la propensione ad una trasformazione dello stato di cose esistenti. Nelle sconfitte e nella crisi, nell’involuzione della coscienza di classe, a svanire sono state queste convinzioni diffuse.