Il conflitto in Ucraina nelle dinamica dei blocchi imperialisti

In queste ore, in questi giorni, si sta dispiegando la guerra in Ucraina. Sono segnalati bombardamenti in diverse città (da Mariupol a Kramatorsk, da Kharkiv a Kiev, da Odessa a Leopoli), ma anche l’entrata in territorio ucraino di colonne corazzate dalla Crimea e dalla Bielorussia (con combattimenti sulla strada per Cherson, a nord di Kiev, a Chernobyl), operazioni aviotrasportate a Kharkov e in uno degli aeroporti di Kiev (a trenta chilometri dalla capitale). Nelle ultime ore si segnalano carri armati e truppe russe nei sobborghi di Kiev. Non si esclude la presa della capitale in tempi brevi. Non è un operazione di peace keeping, come con sprezzo del ridicolo è stato rivendicato dalla Russia. Non è nemmeno un semplice operazione focalizzata, diretta a occupare le aree del Donbass: l’attacco russo all’Ucraina è un’invasione, con il possibile obbiettivo di un cambio di regime e quindi di ricondurre l’intero paese nella propria orbita politica. Non possiamo prevedere, ovviamente, quali saranno le dinamiche dei prossimi giorni e delle prossime settimane, quale sarà la capacità dell’esercito e delle milizie ucraine di tenere il fronte (verosimilmente scarse) o di causare perdite per l’esercito russo (anche una volta sconfitti sul campo, come probabile, con un conflitto d’attrito e possibili azioni di guerriglia, in particolare da parte delle milizie nazionaliste). Non sappiamo cioè ancora valutare la dimensioni effettive dello scontro in corso, l’impatto in termini di combattimenti e caduti, la capacità politica di contenerne effetti e durata, la possibilità che si prolunghi nel tempo (con occupazioni, resistenze o persino eventuali estensioni dei combattimenti).

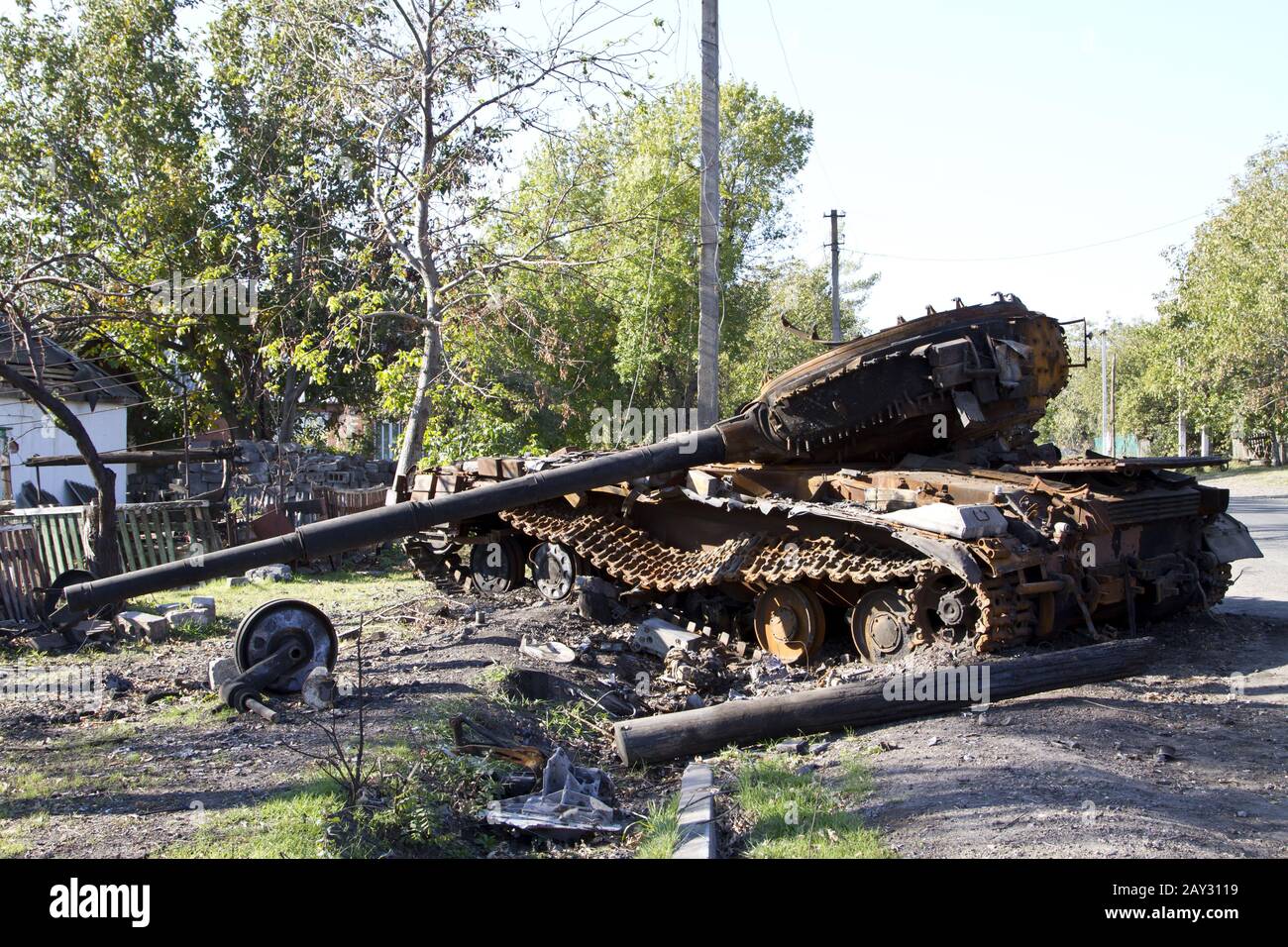

Quello che però appare evidente, pur in queste prime ore, è che la guerra non è limitata e non è un episodio marginale. Sono interessati corpi d’armata russi che coinvolgono oltre 170mila uomini, in un conflitto che coinvolge gli eserciti di due paesi. Le immagini delle colonne di carri armati ucraini bruciati e abbandonati, anche nella scarsità delle attuali informazioni, rendono evidenti le dimensioni degli scontri. Ad esser coinvolto, da una parte, è un paese che si estende per oltre 600mila chilometri quadrati (più della Francia, 540mila chilometri quadrati e quasi il doppio della Germania), abitato da più di 40 milioni di persone. In Ucraina transitano importanti gasdotti, ma c’è anche una rilevante produzione di grano e ricchezze minerarie. L’altro contendente, la Russia, è uno dei principali paesi del mondo per estensione e popolazione, la seconda potenza nucleare del pianeta. Le conseguenze di questo conflitto avranno comunque effetti economici rilevanti, proprio durante l’importante rimbalzo susseguente alla lunga pandemia (costo del gas, rischi inflattivi, instabilità nei mercati, inevitabili sanzioni e conflitti commerciali del prossimi futuro), e si prolungheranno nel tempo (con le difficoltà di un’eventuale occupazione di ampi territori popolati, la possibile instabilità politica, la frattura nei rapporti tra Unione Europea e Russia). Soprattutto è importante sottolineare ora che questo conflitto non è il semplice risultato di radicati e irriducibili nazionalismi, nemmeno il prodotto di un imprevedibile dittatore fuori controllo. Questa guerra è un evidente salto di qualità in un lungo processo di progressiva acutizzazione della competizione tra i principali poli capitalistici, che stanno tessendo e anche consolidando aree monetarie, commerciali e politiche tra loro contrapposte.

Tra le fine degli anni sessanta e i primi anni settanta c’è stata infatti una svolta, che ha segnato la chiusura dei cosiddetti trent’anni gloriosi, innescando una lunga onda depressiva nella quale prima è stato sconfitto l’assalto al cielo operaio, studentesco e dei popoli oppressi, poi è stato avviato un ciclo neoliberale di ristrutturazione industriale, finanziarizzazione e attacco al salario globale (poi passato alla storia come globalizzazione, le cui basi sono state sviluppate da Robert Mc Namara nella sua lunga presidenza della Banca mondiale, con le politiche del debito e i programmi di aggiustamento infrastrutturale). Gli Stati Uniti, quindi, negli anni ottanta hanno dispiegato una nuova egemonia mondiale, basata sulla compressione dei salari, la fluttuazione del dollaro, la delocalizzazione della produzione nei paesi in via di sviluppo, un’espansione della spesa pubblica a sostegno delle proprie imprese ad alta tecnologia (informatiche e biotech), oltre che nella corsa agli armamenti. Una politica, in allineamento con il nascente sviluppo capitalista cinese, che vent’anni dopo (negli anni duemila) avrebbe prodotto l’inatteso sbocciare di un nuovo polo imperialista concorrente (inatteso nei tempi e nelle modalità, considerando la continuità di regime del PCC).

Il crollo dell’Unione sovietica, tra il 1989 ed il 1991, ha rilanciato la globalizzazione (cioè l’espansione e il dominio del modo di produzione capitalista nel mondo), e quindi l’egemonia americana (divenuta per il ventennio successivo l’unica superpotenza militare, finanziaria e quindi economica). Nel contempo, però, ha aperto la strada alla riunificazione tedesca e quindi al rilancio dei processi di integrazione europea. I diversi imperialismi del vecchio continente (quelli vincenti il conflitto mondiale, come Francia e Gran Bretagna, e quelli perdenti, come Germani e Italia), furono infatti rimessi in piedi dagli Stati Uniti (per sostenere la sua espansione economica e in funzione antisovietica), messi sotto controllo (i perdenti attraverso una diretta influenza politica, oltre che una significativa presenza militare; i vincenti attraverso un’azione di pressante moral suasion, vedi la guerra di Suez nel 1956), irregimentati con la NATO (nello scontro con l’Unione sovietica) ma anche costretti a collaborare tra loro attraverso la CECA e la CEE. Questo controllo americano in realtà stava stretto ai principali paesi europei, che infatti sin dagli anni sessanta e settanta cercarono propri spazi di autonomia, pur allineati sui fondamenti all’alleato americano (la Francia prima con una propria Force de frappe, poi promuovendo a Rambouillet processi di coordinamento finanziario tra le principali potenze; la Germania con una politica di distensione verso l’URSS e soprattutto la mitteleuropa; l’Italia giocando una propria partita con i paesi mediorientali e, anche, con la stessa Unione sovietica). La fine del blocco sovietico ha innescato quindi ad un deciso riassetto del vecchio continente, da una parte creando al suo centro una potenza industriale di primo livello (la Germania riunificata, appunto), dall’altro aprendo i paesi dell’Europa orientale al suo sviluppo.

L’Unione Europea, allora, lungi dal rappresentare il coronamento di una politica di pace, ha rappresentato la complessa mediazione tra spinte ed interessi diversi: la necessità della Germania riunificata di dare una veste rassicurante, condivisa e non imposta, alla sua nuova egemonia nel continente e soprattutto alla sua proiezione verso oriente; la speranza della Francia di mantenere sotto controllo la Germania e nel contempo sviluppare una politica continentale indipendente; la possibilità dell’Italia di dispiegare una propria proiezione capitalista, ecc. Proprio per questo la UE nasce incompiuta, senza un solido impianto istituzionale, una politica fiscale condivisa, un reale bilancio dell’Unione (per anni limitato alla politica agricola e poi agli interventi infrastrutturali), una vera unità dei capitale (si sviluppo solo un mercato unico delle merci), una politica estera e militare convergente. L’Unione della finanza e della moneta, in ogni caso, non è senza effetti: negli anni novanta e poi soprattutto nei duemila, guida una profonda ristrutturazione dell’apparato produttivo europeo (vedi l’interessante libro di Ginzburg e altri, Un’unione divisiva, una prospettiva centro-periferia della crisi europea, 2020), con un rilancio del nucleo mitteleuropeo, che integra profondamente le filiere industriali della Germania con i suoi vicini (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, ecc) e determina un progressivo indebolimento della struttura industriale nei paesi mediterranei (con un Italia divisa in due, tra alcune regioni integrate al nucleo mitteleuropeo come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ed altre che progressivamente si distanziano).

L’Unione Europe viene trascinata ad est nei primi anni duemila dalla spinta tedesca, che sviluppa una propria politica neomercantilista basata dalle esportazioni in Europa e fuori dall’Europa (in particolare in Cina), controllando la spesa interna anche grazie all’instaurazione di un mercato duale (prima i paesi orientali, poi i bassi salari dei lavori precari con il piano Hartz). Un’espansione a oriente che non solo integra diversi paesi dell’ex blocco sovietico e anche della stessa URSS (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania), ma che si aggancia direttamente anche alla Russia, a partire dallo sviluppo di fondamentali connessioni energetiche (Nordstream 1 e 2). Non solo: la crescente competizione tra USA e Cina, a partire dagli anni duemila, ha portato ad un progressivo riavvicinamento tra Cina e Russia, che hanno progressivamente stretto legami commerciali, economici e militari. Per la Germania, e alle sue spalle per l’intera economia dell’Unione Europea, i rapporti con la Russia sono diventati strumento anche per mantenere e rafforzare gli interscambi con il cuore pulsante dello sviluppo capitalista nel mondo, la Cina e il suo immenso mercato. Ne è un esempio la recente via ferroviaria che si è aperta tra i due poli del continente euroasiatico, passando proprio per la Russia.

Questa autonomia europea e questa espansione a oriente è sempre stata vista con sospetto dagli Stati Uniti. Oltre che esser veicolo di una possibile declinazione autonoma degli imperialismi europei, uno focalizzazione dell’economia del vecchio continente sull’Asia rischia di isolare gli Stati Uniti, che sono ben consapevoli della centralità dei legami economici e finanziari con l’Europa per mantenere i propri equilibri (o meglio, per compensare i propri squilibri, come ha illustrato il libro di Tooze sulla crisi del 2006/08). Così, gli Stati Uniti hanno mantenuto e rilanciato la NATO in questi decenni, non solo come strumento di supporto delle loro guerre mediorientali (su cui si impantana la loro egemonia militare), ma sostenendo una sua autonoma espansione ad oriente, in allineamento ma anche in competizione con quella dell’Unione Europea. L’espansione della NATO, infatti, permette agli Stati Uniti di mantenere un’influenza diretta in quell’area cruciale per la Germania e per il cuore produttivo della UE (creando disallineamenti e contraddizioni tra gli europei, come si è visto con evidenza nel diverso atteggiamento sulla guerra in Irak). Una politica imperialista che, per certi versi, ricorda quella storica della cugina inglese: come il Regno Unito si è proposto durante tutti i secoli del suo dominio di impedire l’emergere di un’egemonia in Europa (intervenendo opportunamente per bilanciare, dividere, contenere o sconfiggere ogni potenza in grado di riunificare il continente), così oggi gli Stati Uniti cercano ad ogni costo di evitare il possibile saldarsi di alleanze e blocchi nel grande continente euroasiatico. La NATO è quindi oggi, soprattutto, uno strumento volto ad ostacolare ogni possibile saldarsi di un rapporto tra Europa e Russia.

Questa dinamica, per anni latente e progressivamente cresciuta con la tenuta dell’Unione europea, acquista sempre più rilevanza con la Grande Crisi. Il crollo economico del 2008/2012 segna infatti un passaggio storico. Da una parte, facendo esplodere le pressioni che hanno accompagnato la lunga onda depressiva innescata dagli anni settanta, precipita le tensioni competitive tra i diversi poli capitalisti. Dall’altra, colpisce il commercio mondiale, che dopo anni di sviluppo a tassi molto più alti della crescita del PIL, nell’ultimo decennio si riallinea invece al suo ritmo: secondo diversi analisti è l’avvio di una politica di ripiegamento nelle diverse aree monetarie e commerciali, con una ristrutturazione e accorciamento delle catene globali del valore. Una dinamica accelerata dalla pandemia, come sottolinea un recente rapporto di Confindustria sulla manifattura nel mondo, che evidenzia in particolare come gli scambi mondiali siano oggi concentrati intorno a tre hub (Cina, UE e USA).

Le tensioni crescenti tra Cina e USA, le evidenti propensioni imperialiste cinesi (con la sua corsa agli armamenti e le sue prime basi all’estero, a Gibuti e nell’Asia centrale), stanno non solo stringendo la competizione internazionale sul lato economico e commerciale, ma innescano quindi con sempre più evidenza proiezioni e tensioni militare. Lo si vede nel disastroso ritiro militare americano dall’Afghanistan, ma anche con i recenti avvenimenti ai nostri confini e nel Nordafrica: basti pensare alla proiezione turca in Libia (che permette al governo di Tripoli di sopravvivere grazie al suo sostegno militare, che sostituisce quello francese ed italiano, contro la Cirenaica sostenuta dalla Russia), al recente intervento nella guerra di Etiopia (che a permesso al regime di Adis Abeba di resistere e respingere l’offensiva tigrina), al ritiro francese dal Mali.

Come spesso accade, in ogni guerra si intrecciano più conflitti. Quando la parola passa alla forza, agli eserciti e alla violenza organizzata, ogni attore politico e sociale è portato infatti a organizzarsi su quel terreno, per difendere i propri interessi e (spesso) anche la propria sopravvivenza. Così, nella seconda guerra mondiale come in questi anni in Siria, in Libia, in Afghanistan, nel Rojava o in Irak, le parti che si scontravano non sono mai semplicemente due, ma si definiscono in un mosaico sempre in movimento di componenti, alleanze e linee di frattura. In ogni guerra, cioè, si possono identificare scontri diversi: sociali, etnici, culturali, politici e geopolitici. Si possono intrecciare conflitti tra diverse impostazioni politiche, appartenenze linguistiche e religiose, gerarchie internazionali e classi sociali, grandi potenze e imperialismi (anche mediati da altri soggetti). La guerra in Ucraina ne contiene diversi: la divisione tra popolazioni ucraine e russe, l’emersione con Maidan di un governo e una politica europeista sostenuta dall’estrema destra e da milizie nazionaliste, gli interessi degli oligarchi e il loro controllo sociale, una classe operaia focalizzata sulle miniere del Donbass, il diritto all’autodeterminazione ucraino (nei confronti della Russia e del suo sciovinismo) e quello dei territori a maggioranza russa all’interno dell’Ucraina (in particolare nel Donbass), l’espansione della NATO e la silente competizione tra USA e UE, la strategia USA di divisione del continente euroasiatico.

In un dato paese, in un dato momento storico, però, la configurazione specifica di quel conflitto, il particolare mosaico e lo specifico intreccio tra le diverse guerre che si sviluppano parallelamente, ne definisce il significato dominante determinando gli schieramenti in campo. Certo, queste configurazioni e schieramenti nella dinamica degli eventi, nel quadro degli equilibri mondiali e sociali, possono variare nel tempo, riproducendo nella realtà quei mutamenti di campo, e quelle ambiguità di ruolo, che in fondo hanno reso così celebre il Trono di Spade.

Il primo elemento da valutare, allora, è se siamo di fronte ad una guerra determinata dalle gerarchie del mercato mondiale: se siamo cioè di fronte all’espansione imperialista di una potenza, che con dinamiche neocoloniali sottomette e controlla una nazione oppressa. La posizione dei comunisti rivoluzionari, in merito, è sempre stata chiara: il sostegno è sempre alla resistenza della nazione oppressa, indipendentemente dal regime politico e sociale che rappresenta, per ostacolare il consolidamento dell’imperialismo dominante (che in ogni caso, nel quadro della dinamica ineguale e combinata del capitalismo, determina lo sviluppo di dittature e regimi compradori nelle periferie e nelle semiperiferie), per cercare di trasformare la guerra tra nazioni in conflitto di classe. La posizione è stata espressa in un esempio di scuola da Lev Trotsky nel 1938, quando sostenne che una possibile aggressione inglese al Brasile (governato da un regime nazionalista e sostanzialmente fascista), avrebbe dovuto innescare non una posizione di equidistanza da entrambi i paesi in guerra, ma un sostegno al Brasile [prenderò l’esempio più semplice e ovvio. In Brasile ora regna un regime semifascista che ogni rivoluzionario può vedere solo con odio. Supponiamo, tuttavia, che l’indomani l’Inghilterra entri in conflitto militare con il Brasile. Vi chiedo da che parte del conflitto starà la classe operaia? Risponderò personalmente – in questo caso sarò dalla parte del Brasile “fascista” contro la Gran Bretagna “democratica”. Perché nel conflitto tra loro non sarà questione di democrazia o di fascismo. Se l’Inghilterra dovesse vincere, metterà un altro fascista a Rio de Janeiro e metterà doppie catene al Brasile. Se invece il Brasile dovesse vincere, darà un potente impulso alla coscienza nazionale e democratica del Paese e porterà al rovesciamento della dittatura di Vargas]. Questo sostegno, comunque, proprio per permettere uno sviluppo progressivo del conflitto di classe, deve sempre salvaguardare l’indipendenza dal regime e dalle sue politiche, sul piano politico come su quello militare (se eventualmente attivo). Una posizione che non è stata solo di scuola, ma ha interessato proprio il nostro paese e il movimento operaio del nostro paese: quando l’Italia, nel 1935, attaccò l’Etiopia del Negus (l’impero autocratico e semifeudale di Heilé Selassié), un regime certamente non dalla parte delle classi sociali oppresse, il PCdI, la CGL, le forze del movimento operaio si schierarono a difesa dell’indipendenza etiope, non solo a parole ma anche con un sostegno attivo. Così è stato allora e così è stato nelle guerre neocoloniali degli ultimi decenni, quando ci sono stati gli interventi mediorientali americani (le guerre di Bush in Irak e Afghanistan). Contro l’invasione americana, che non aveva l’obbiettivo di esportare democrazia e infatti non l’ha esportata (neanche quando ha inizialmente e parzialmente vinto, in Irak), ma ha solo creato regimi oligarchici, settari, corrotti e antipopolari (come dimostra la storia recente del paese). Nel contempo, proprio le guerre mediorientali hanno reso evidente quanto sia importante salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza delle forze democratiche e rivoluzionarie, che devono distinguersi, e difendersi, dalle componenti reazionarie, fondamentaliste e nazionaliste che hanno segnato quelle resistenze, anche nel quadro dei movimenti islamici internazionali dell’ultimo decennio (a partire dai talebani, la cui vittoria in Afghanistan non può in nessun modo esser considerata una vittoria antimperialista progressiva, proprio perché sotto il segno di un fascismo islamico reazionario e repressivo). Una posizione che non esiste solo su un piano astratto e scolastico, ma che è stata in campo concretamente anche in una realtà difficile e complessa come l’Afghanistan, anche se solo marginalmente (come dimostra ad esempio la RAWA, contro l’occupazione e contro i talebani).

La Russia, però, non può esser considerata una nazione oppressa. Il suo PIL è di poco inferiore a quello dell’Italia (secondo i dati FMI, nel 2019 nell’ordine di 1.800 mld di dollari, contro i 2mila dell’Italia), superiore alla Corea del Sud, al Canada e alla Spagna, nello stesso ordine di grandezza del Brasile, subito sotto i principali paesi imperialisti (gli USA, sui 20mila mld di dollari; la Cina, oltre i 13mila; il Giappone, 5mila; la Germania, 4mila; Francia e Gran Bretagna, sui 2800; India, sui 2600 e appunto Italia, sui 2mila). È di gran lunga la seconda potenza nucleare al mondo (in un ristretto club che comprende, oltre gli USA, Cina, Francia e Gran Bretagna con arsenali di gran lunga più ridotti; India, Pakistan e Israele con una forza dissuasiva essenziale). Siede nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, ha proprie basi militari nel mondo (in Siria e Vietnam, oltre che in centro Asia). Certo, la sua struttura imperialista è limitata: è cioè sostenuta più dalle sue dimensioni, dall’eredità militare sovietica e dalla sua volontà di potenza, che dalla necessità di esportare capitali e sviluppare una sua area di influenza nella competizione capitalista. Nonostante questo imperialismo straccione (che d’altra parte conosciamo bene, nella nostra storia), la narrazione di una Russia paese oppresso e circondato dagli stati imperialisti non può che occultare questi evidenti dati di realtà.

Certo, proprio l’intrecciarsi di plurimi conflitti in una guerra, rende talvolta più complicati gli schieramenti. Non sempre, cioè, la presenza dello scontro tra due imperialismi, o la presenza di un chiaro imperialismo in campo, determina uno schieramento di equidistanza o di immediato contrasto alla potenza imperialista. L’esistenza cioè di un conflitto sociale che può assumere una sua salienza e organizzazione peculiare, sulla base delle specifiche evoluzioni storiche può determinare configurazioni particolari. Ad esempio, la seconda guerra mondiale è stato chiaramente un conflitto tra imperialismi, in cui anche nell’interno delle stesse alleanze imperialistiche si sono giocate competizioni latenti (solo titolo di esempio, quello tra Gran Bretagna e Stati Uniti nel passaggio di testimone dell’egemonia imperialista mondiale). In questo conflitto tra imperialismi, anche prima e indipendentemente dal coinvolgimento dell’Unione Sovietica nel conflitto, l’equidistanza e il disfattismo bilaterale (come quello giustamente rivendicato nel corso del primo conflitto mondiale) era discutibile: non solo perché nello scontro tra metropoli imperialiste, un polo si proponeva di schiacciare totalmente ogni organizzazione politica e sociale della classe lavoratrice, ma anche perché la resistenza contro la guerra e le invasioni nazi-fasciste apriva oggettivamente uno spazio per l’organizzazione della masse lavoratrici, un’interpretazione di classe della guerra e quindi una l’innescarsi di una possibile dinamica rivoluzionaria. Per questo, in quel caso le posizioni disfattiste, tanto più quando poi l’asse nazi-fascista ha attaccato l’Unione Sovietica e ristrutturato più chiaramente i campi del conflitto, erano sbagliate, isolazioniste e marginalizzanti nel quadro del movimento progressivo della guerra partigiana, che ha avuto anche un’evidente declinazione di classe e rivoluzionaria (vedi, ad esempio, nel caso italiano la famosa riflessione di Pavone, o più in generale, quella di Mandel sul Significato della seconda guerra mondiale, recentemente tradotta in italiano da un circuito di compagni/e raccolti intorno a Punto Critico). Certo, tanto più in contesto di imperialismi contrapposti, qualunque coinvolgimento deve avvenire nel quadro dell’indipendenza delle forze del movimento operaio, senza subordinarsi a logiche di unità democratica o CLN (come invece fece in Italia il PCI, nel quadro di un sostanziale adeguamento alla logica dei campi e quindi agli interessi prioritari della burocrazia sovietica). Una dinamica che non è solo del passato, ma che in qualche modo abbiamo visto anche in tempi recenti. Per esempio, lo sviluppo delle primavere arabe, la contestazione democratica e popolare del regime siriano, la creazione del Rojava, la deriva islamica e fondamentalista del movimento di resistenza, la nascita dell’ISIS e la sua diretta contrapposizione con l’imperialismo americano, ha portato a sviluppare uno spazio progressivo (per i diritti all’autodeterminazione e lo sviluppo del conflitto di classe in quell’area) proprio nel Rojava, nonostante la sua alleanza non solo con l’imperialismo americano ma anche con il sionismo israeliano. Anche qui, rispetto a miti ed un certo senso comune diffuso in Italia, senza alcuna illusione che quest’esperienza rappresenti in sé e per sé una dinamica rivoluzionaria, ma nonostante il suo contradditorio schieramento, in ogni caso da sostenere attivamente nel quadro del conflitto.

In Ucraina e nel Donbass, però, non ci sembra proprio di scorgere questa dinamica, in grado di aprire spazi progressivi per la lotta di classe a partire dalla vittoria, o dalla resistenza, di uno dei protagonisti. Certo, il governo ucraino e la sua impostazione europeista, a partire da Maidan, è stata sostenuta politicamente (e militarmente, con le milizie) da una destra nazionalista e fascista, anche con solidi legami internazionali. Come evidente è stato il profilo sciovinista e repressivo nei confronti delle minoranza delle politiche ucraine, il suo intreccio con oligarchie e interessi capitalisti. Come, all’interno delle repubbliche del Donbass, sono state sicuramente presenti anche strutture autorganizzate della classe operaia, a partire dalla storica importanza dei minatori e dei siderurgici in quel territorio. Però, nonostante tutto, l’Ucraina non è uno stato fascista organizzato (avendo un composito governo oligarchico, liberista, nazionalista e di destra), le forme autorganizzate e popolari del Donbass sono state rapidamente poste sotto controllo e irreggimentate dalla Russia, cioè da un regime putiniano capitalista e bonapartista, che come in patria non ha in realtà nessuna intenzione di lasciare alcuno spazio alla sviluppo dell’organizzazione e del conflitto sociale.

Tutti questi conflitti e queste parti, allora, appaiono oggi sussunti e dominati dal grande gioco tra imperialismi e volontà di potenza che si giocano su quei territori nel quadro di una partita mondiale di più ampia portata. Una Russia capitalista, un paese che mantiene una politica di potenza senza avere una reale struttura imperialista e, proprio per questo, è portato a politiche scioviniste e colpi di mano (che non è detto sia in grado poi di reggere realmente). Alle sue spalle, silente ma presente, la seconda potenza economica e militare del mondo, una Cina che nella pandemia ha rilanciato le sue speranze di affermarsi come potenza mondiale, che ha un modello di accumulazione che sostiene una politica di espansione dei propri capitali (ha cioè una struttura propriamente imperialista), e non a caso oggi copre l’intervento russo (e forse garantisce quella profondità strategica che può permettere a Putin di guardare alle sanzioni con relativa tranquillità). Un molteplice e confuso imperialismo europeo, senza reale unità e forza autonoma (ma con un peso rilevante nell’area e nel mondo), che ha provato sino all’ultimo a evitare la guerra, ma sin da Maidan e dagli scontri nel Donbass ha avuto una politica ambigua di sostegno alle spinte nazionaliste ucraine. Un imperialismo americano che nell’Europa orientale gioca la sua ennesima carta per mantenere la sua egemonia mondiale, in alleanza ma anche in competizione con l’Europa.

Oggi la guerra, allora, ci parla soprattutto del domani. Il punto principale, cioè, non è quello di difendere questa o quella parte nel gioco delle autodeterminazioni (sebbene il diritto all’autodeterminazione sia importante, come il contrasto di ogni movimento reazionario, nazionalista e fascista). Il punto è che oggi in Ucraina si muove, con un salto di qualità, una dinamica di frizione diretta tra imperialismi che stanno tessendo le loro alleanze e le loro aree di influenza. Contro questi imperialismi, contro tutti questi imperialismi che schiacciano le diverse popolazioni per il loro interessi, bisogna avere una politica disfattista e di contrasto. Contro questa guerra, che è guerra dei contrapposti nazionalismi e dei contrapposti imperialisti, la parola d’ordine deve esser quella della diserzione e della rivolta. In Russia come in Ucraina, in Europa come negli Stati Uniti. Per questo riteniamo utili e significative le voci di dissenso cresciute nella stessa Russia, anche nel quadro di un’impostazione classista e rivoluzionaria, come riteniamo fondamentale sviluppare in Italia un movimento contro la guerra, la NATO ed il sostegno all’Ucraina.

In tutto questo, ad emergere è però anche la confusione e l’impotenza dei movimenti pacifisti. I loro limiti sono stati evidenti proprio nel momento del loro massimo dispiegamento, contro le guerre di Bush (quando furono definiti la seconda potenza mondiale). Non solo non furono in grado di ostacolare gli interventi in Irak e in Afghanistan, ma sono stati in silenzio proprio nell’ultimo decennio segnato dalla Grande Crisi, dalla tessitura dei nuovi blocchi continentali, dalla ripresa di una corsa agli armamenti, dalla ripetuta esplosione di conflitti aperti lungo diverse aree di confine tra le principali aree di influenza (Ucraina, Medioriente, Nordiafrica), davanti la guerra ai confini e i ripetuti interventi militari (Libia, Sahel, ecc). Così, alla recente Assemblea nazionale di organizzazione, la CGIL ha approvato un ordine del giorno contro la guerra in Ucraina senza nemmeno citare la NATO. Così, le tante piazze di questi giorni (tornate a riempirsi di fronte al rombo dei cannoni), sono segnate dalle spinte a difendere l’Ucraina (il PD, le bandiere dell’Ucraina, i loro colori sui monumenti), dagli schieramenti neo-campisti di residui stalinisti che non prendono atto della multipolarità degli imperialismo attuali, dalla richiesta inerme di una pace condotta attraverso inesistenti mediazioni e ruoli delle organizzazioni internazionali (oggi inevitabilmente preda proprio degli imperialismi contrapposti). Allora forse, questo venti di guerra e questo rumore di carri armati speriamo abbia almeno l’effetto di suonare la sveglia per tutti/e, ricominciando a leggere le dinamiche della Grande Crisi e l’incipiente precipitazione dei conflitti interimperialisti, contrastando le tendenze nazionaliste, sviluppando nei prossimi anni quella necessaria politica antimilitarista e disfattista tra lavoratori e dei lavoratrici, base per sviluppare una coscienza e una politica indipendente della classe, unico reale contrasto alle barbarie all’orizzonte. Gli scioperi di questi giorni, in alcune realtà e in alcune fabbriche, sono forse una prima rondine: speriamo si dispieghi la primavera.